- PII

- S020595920010427-5-1

- DOI

- 10.31857/S020595920010427-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume 41 / issue 4

- Pages

- 32-45

- Abstract

The problem of relations and the content of a number (continuum) of scientific concepts is discussed. The purpose of the study: to identify the relations of phenomena (or a single phenomenon at different stages of its evolution), associated with the effectiveness of the subject's professional activity, presented in different scientific concepts of modern psychology (“inclinations”, “abilities (general, special, professional)”, “professionally important qualities” (PIQ),“ competence ”, etc.). Hypothesis: Considering the substantive aspects of the relations of phenomena (or a single phenomenon at different stages of its evolution), as well as the formal aspects of the relations of concepts that designate them, it is possible to identify new properties and relationships of phenomena (phenomena), as well as restore their essential properties, genesis, dynamics and evolutionary factors. Methods: historical and theoretical analysis. To analyze the stages of the evolution of a phenomenon, two criteria are used as “sufficient and necessary” — a measure of the specialization of functional systems and the tightness of the relationship between the functional systems of the subject and environmental conditions. Both criteria reflect one vector of the historical evolution of the phenomenon −anthropogenesis −ontogenesis −subjectogenesis −the professional formation of the subject, associated with an increase and / or decrease in the effectiveness of his professional activity and his social success. According to two criteria, it is possible to distinguish and distinguish the stages of the evolution of the phenomenon represented by different functional systems (psychological systems) with a successively increasing measure of their specialization and selective integration with new environmental conditions. Such systems are evolutionarily changing functional systems (FS), the formation, development, functioning and extinction of which is determined by the measure of the subject's experience (his knowledge, skills), accumulated in the processes of cognition and solving activity tasks. The stages of the evolution of a phenomenon can be represented as a continuum of successive transformations of its representing functional systems: Makings — Abilities (general) — Special abilities — Professional abilities — Professionally important qualities (PIQ) — Competencies — Complementary team qualities — Dyadic complementary qualities, etc. In conclusion, the definitions of the above concepts are proposed taking into account the space-time of their formation and functioning, and also discusses open issues of a new formulation of the problem and the methodology for its further study.

- Keywords

- Makings, abilities, special abilities, professional abilities, professionally important qualities (PVC), competencies that complement team qualities, dyadic complement qualities

- Date of publication

- 24.07.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 28

- Views

- 1007

Развитие науки сопряжено с появлением новых научных понятий, призванных отражать (описывать, уточнять) новые фрагменты реальности, включаемой в изменяющийся предмет дисциплины. Новые факты не только расширяют наше понимание фрагментов действительности, а также уточняют ранее сделанные определения, но и оспаривают и отрицают их, тем самым развивая наши представления о социальной действительности. Нередко новые научные понятия появляются “спонтанно” в процессах научного поиска, вследствие необходимости фиксировать новые научные факты. В таких случаях исследователи часто не ставят задачи согласования своих констатаций с ранее сложившимся дисциплинарным тезаурусом. Так, например, разработка вопросов профессионального становления субъекта, его личностного и профессионального развития, его профессиональных деструкций и деформаций требует объяснения множества сопряженных явлений, а следовательно, и привлечения новых понятий. В эти ряды взаимосвязанных понятий можно включать следующие: способности (общие, специальные, профессиональные), профессионально важные качества, компетенции, компетентность, ресурсы, потенциал, знания, умения, навыки и др. Очевидно, что такое естественное развитие дисциплинарного тезауруса, также должно становиться отдельным предметом исследования — подвергаться критическому анализу, методологической оценке, прогнозированию дальнейших тенденций развития и т.п.

Первый наш опыт методологической рефлексии процессов становления новых понятий представлялся ранее [25–27]; настоящую работу можно считать его продолжением. Ввиду многообразия научных традиций и задач исследования сильно разнятся понимание и объяснения специалистами отдельных феноменов и психологических механизмов их проявлений. Подобный анализ дисциплинарного тезауруса не может быть исчерпывающе полным и законченным. Но периодически повторяющийся опыт такой рефлексии должен становиться обязательным условием, сопровождающим эволюцию дисциплины, отражающим ее исторические вехи, расширяющим возможности дисциплины своевременно и полноценно отзываться на требования социального запроса.

Цель исследования: выявить отношения феноменов (или единого феномена на разных стадиях его эволюции), сопряженных с эффективностью профессиональной деятельности субъекта, представленных в разных научных понятиях современной психологии (“задатки”, “способности (общие, специальные, профессиональные)”, “профессионально важные качества” (ПВК), “компетенции” и др.). Гипотеза: рассматривая содержательные аспекты отношений феноменов (или единого феномена на разных стадиях его эволюции), а также — формальные аспекты отношений понятий, их обозначающих, можно выявлять новые свойства и связи феноменов (феномена), а также восстанавливать их сущностные свойства, генезис, динамику и факторы эволюции. Методы: историко-теоретический анализ.

ФЕНОМЕН «“ЗАДАТКИ”, “СПОСОБНОСТИ (ОБЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ)”, “ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА” (ПВК), “КОМПЕТЕНЦИИ”»: ОПИСАНИЕ, ОТНОШЕНИЯ

В отечественной психологии Б.М. Тепловым было предложено четкое концептуальное решение проблемы “задатков” и “способностей”, с которым в целом согласуется их понимание и другими ведущими отечественными учеными середины ХХ в. — Б.Г. Ананьевым, А.Г. Ковалевым, В.Н. Мясищевым, Н.Д. Левитовым, Н.С. Лейтисом, А.Н. Леонтьевым, А.В. Петровским, С.Л. Рубинштейном и др., равно как и учеными, активно работающими во второй половине ХХ в. — Е.В. Волковой, Э.А. Голубевой, В.Н. Дружининым, Е.П. Ильиным, М.А. Холодной, Д.В. Ушаковым, В.Д. Шадриковым и др.

Под задатками Б.М. Теплов понимал “врожденные анатомо-морфологические особенности”, лежащие “в основе развития способностей”; под способностями — “такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков” [23, с. 16]. Способности, по Б.М. Теплову, можно описывать через три признака как: 1) “индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого”; 2) особенности, “которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей”; 3) качества, “не сводимые к знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека” [там же, с. 16]. Способности проявляются в деятельности, более того, “они создаются в этой деятельности” [там же, с. 20].

Если понимание задатков отечественными учеными согласовано, понимание формирующихся на их основе способностей (общих) — чаще всего принципиально сходно, то понимание более специфических явлений (способностей специальных, профессиональных) заметно разнится, а сами эти явления (их составляющие, связи, структуры, механизмы развития) нередко объясняются по-разному. Упомянутые расхождения становятся еще более очевидны, если сделать попытку выстроить сравнительно полный “ряд” таких про-явлений (вероятно, составляющих некоторый континуум эволюционных преобразований феномена): “задатки — способности (общие, специальные, профессиональные), — профессионально важные качества (ПВК), — компетенции”.

Обратившись к характерным описаниям и определениям понятий “способности (общие, специальные, профессиональные)”, “профессионально важные качества” (ПВК), “компетенции”, представленных в работах отечественных специалистов, мы находим крайне широкий спектр суждений, вплоть до утверждений противоположного. Различия представлений ученых затрагивают, пожалуй, все ключевые аспекты проблемы.

1. Способности имеют биологическую природу / социальную: “… Способности — это закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей” [20, с. 546]; “…способности и функции, отвечающие специфическим человеческим приобретениям, не могут закрепляться морфологически” [14, с. 215]. “…Процесс овладения миром предметов и явлений, созданных людьми в процессе исторического развития общества, и есть тот процесс, в котором происходит формирование у индивидов специфически человеческих способностей и функций” [14, с. 217]; “…способности не формируются из задатков…” [30, с. 83]; “…способности — это функциональное свойство структур ментального опыта…” [6, с. 68]; “Реконструкция процесса генезиса способностей позволяет выделить в качестве индикатора зарождения специальных способностей первичную дифференциацию объектов и их свойств, которые в дальнейшем станут предметом специальной деятельности” [там же]. (ТВ: здесь и ниже — курсивом выделено мною.)

2. Биологическая природа способностей включает все/немногие основания: “Основная трудность в изучении природных предпосылок способностей состоит в том, что они могут быть определены как задатки только при сопоставлении анатомо-физиологических особенностей с … индивидуальными различиями в способностях как сложнейших приобретенных и прижизненных образованиях…” [7, с. 33-34].; “…К врожденным (генотипическим) факторам (задаткам) относятся конституциональные, морфологические особенности… морфофункциональные особенности … физиологические … психофизиологические… простейшие психические функции… Максимальный уровень способностей обусловлен наличием у человека максимального количества задатков” [10, с. 40]. Психофизиологические основания и их роль в эволюции способностей обстоятельно изучал Н.С. Лейтес [13]; это понимание также последовательно было реализовано в работах В.С. Мерлина, Е.А.Климова, их учеников и последователей.

3. Способности специфичны / имеют общую основу: “… Все специальные способности это … различные проявления, стороны общей его способности…” [20, с. 538]. (Позже, в другой работе, С.Л.Рубинштейн [19] повторит все эти тезисы, дополняя и аргументируя их.); “…На фоне общечеловеческих способностей возникают специальные (технические, гуманитарные, художественные, музыкальные и др.)…. Профессиональные способности формируются на основе общечеловеческих способностей и позднее их, а также с опорой на специальные способности …” [15, с. 85]; “….профессиональные способности можно рассматривать как аспект или способ реализации специальных способностей” [6, с.70]; “… способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности“ [30, с. 50].

4. “Узловые связки” и преобразования феномена; наиболее сложные его проявления: «…Понятие “профессиональные способности” является наименее определенным с точки зрения его соотнесения с общими и специальными способностями …» [5, с. 223]; “Вопрос об общих и специальных способностях является одним из наиболее сложных…” [30, с. 52]; “Роль профессионально важных признаков различна по мере перехода от уровня непригодности …до уровня мастерства в профессии; значимость ряда признаков растет до определенного уровня, начиная с которого …оказывается безразличным …” [15, с. 84].

5. Состав (компоненты) и структура феномена на разных стадиях эволюции: “…Вся совокупность психологических качеств личности, а также целый ряд физических, антропометрических, физиологических характеристик человека, которые определяют успешность обучения и реальной деятельности, получили название «профессионально важные качества» (ПВК) субъекта деятельности” [5, с. 223]; “…в понятие «профессиональные способности» включают не только характеристики способностей, но и особенности … профессионально важных качеств” [там же, с. 224]; “В качестве ПВК могут выступать психические процессы… психические состояния, а также мотивы, отношения…” [15, с. 84]; “…профессионально значимые качества — педагогическая направленность, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогический такт — составляют центральный уровень структурно-иерархической модели личности учителя. …Более высокий уровень …составляют педагогические способности, которые рассматриваются как особая комбинация личностных качеств и свойств…” [18, с. 19]; “К профессионально важным качествам относятся соматические, нейродинамические и психологические: умения (навыки, способности, личностные качеств” [32, с. 212]; “…К летным способностям относят сочетание ряда качеств …направленность на летную работу, эмоциональная устойчивость …объем, распределение, быстрое переключение и устойчивость внимания; практический тип мышления, высокий темп мыслительных процессов,…” [там же, с. 224].

6. Контексты анализа феномена: “… Профессионально важные качества (ПВК) – это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда …” [15, с. 83]; «Термин “профессионально-важные качества» означает качества, важные для профессии …” [16, с. 17]; «…определяют успешность обучения и реальной деятельности … “профессионально важные качества” (ПВК) субъекта деятельности» [5, с. 223]; “Основные структурные компоненты пригодности человека к работе следующие. 1. Гражданские качества… 2. Отношение к труду, профессии …. 3. Дееспособность (общая). …4. Единичные, частные, специальные способности. 5. Навыки, выучка, знания, опыт. …” [12, с. 59-60].

На рубеже столетий отечественные ученые вслед за зарубежными коллегами стали активно использовать понятие “компетенции”, но и в оперировании этим понятием до сих пор много разночтений.

“…Под компетенциями мы будем понимать требования, которые работа предъявляет к работнику. Под компетентностью работника понимаются качества субъекта деятельности, позволяющие ему успешно выполнять трудовые функции” [32, с. 339]. “…Под педагогической компетентностью мы понимаем гармоничное сочетание знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков (культуры) педагогического общения, а также приемов и средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации” [17, с. 75].

Тема компетенций (и компетентности) становится и предметом квалификационных работ отечественных специалистов. «…термин “компетенции” обозначает качества, важные для эффективной работы данного сотрудника именно на данной должности в данном подразделении» [16, с. 17]. “…профессиональные компетенции – это характеристики личности, необходимые для эффективного выполнения работы. Важными составляющими компетенции являются …знания, умения, навыки, опыт, ценностные ориентации и личностные характеристики” [там же, с. 24]. “…Профессиональная компетентность это …специальные знания, эрудиция и опыт в какой-либо сфере деятельности…. …моральные принципы, убеждения, ценности, этические нормы, которым следует человек” [4; 29]. “… Психологическая компетентность представляет собой структурированную систему знаний о человеке … включенном в индивидуальную или совместную деятельность, осуществляющем профессиональные и иные взаимодействия, и состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем…” [22, с. 98].

Если обратиться к исходным представлениям зарубежных ученых о понятии “компетенции”, выделим следующее. Д.Р. МакКлелланд, анализируя опыт тестирования (1920–1970 гг.), акцентировал внимание на качествах людей, лучше других выполняющих свою работу. Новый подход к решению таких задач предполагал: 1) “Использование критериальных выборок” (т.е., изучение особенностей именно “лучших”, а не всех работников, не “средних” и/или “плохих”) и 2) Изучение “оперантных мыслей и поведения” (т.е., изучение личностных особенностей, влияющих на успешность конкретных профессиональных задач, определяющих конструктивное поведение людей в конкретных рабочих группах) [21; 35] Вскоре работа Д.Р. МакКлелланда была поддержана и оценена как “новый взгляд” в понимание подходов и методов оценки качеств субъекта деятельности, как начало движения “компетенций” в психологии [21; 33 и др.].

“Компетенции” как способность человека к поведению, “удовлетворяющее требованиям работы в определенной организационной среды”, в научный оборот ввел Р. Бояцис [33, с.11]. Сходно это качество определяли и другие: “…базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему … исполнению работы” [21, с. 9]; “Компетенции — это поведенческие модели, которые демонстрируют люди, эффективно выполняя рабочие задачи в организационном контексте” [28, с.128].

Если обобщать представления зарубежных специалистов, можно сказать, что содержание компетенций обычно описывается посредством следующих характеристик: четко определенный диапазон проявления: недостаточно/ удовлетворительно/чрезмерно; специфичность (четкая определенность для каждого вида работ, должностной позиции); опора на несколько критериев — эффективность выполнения конкретной работы (количественные и качественные результаты, затраты не единицу продукции), затраты на работу (зарплата/ затраты на единицу продукции), удовлетворенность; “взгляд сверху вниз”: объяснение “простого” на основании изучения сложного; ориентация на рациональное (экономное) расходование всех ресурсов (временных, материальных, психофизиологической цены работы, поддержание экологии среды и пр.); на эффективные взаимодействия с другими; ориентация на командную работу и др. [24].

Если под “компетенциями” подразумевались отдельные особенности человека, подлежащие корректному измерению, то под “компетентностью” — общая способность, общая состоятельность человека как работника, как члена данной рабочей группы, данной организации. Соотношение понятий “компетенция” и “компетентность” как “часть” и “целое” разделяют и многие отечественные ученые [4; 16; 17; 22; 32 и др.]. С начала 2000-х годов в отечественной психологии понятие “компетенции” в научной и учебно-методической литературе де-факто вытесняет более привычное для нас понятие ПВК, не добавляя ясности в отношениях названных выше понятий [см. обзор: 24].

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ФЕНОМЕНА И ЕГО ЭКСПЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ПОНЯТИЯХ: ФАКТОРЫ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ.

Заметим, что довольно редко внимание психологов фокусируется на дискретности в цепочке “задатки–способности”: “Между задатками и способностями очень большая дистанция…” [20, с. 536]; “… Между задатками и способностями, по Теплову, — пропасть, но эта пропасть не замечается. Мосты через эту пропасть не обозначены. Рассматривая соотношение задатков и способностей, согласимся, что способности являются врожденными свойствами человека” [30, с. 25]. “Высказанные Тепловым представления впоследствии были … канонизированы…” [там же, с. 30]. Обсуждаемая проблема не сводится лишь к уточнению стадий качественного преобразования задатков в способности. Она заостряется вопросом выявления сущностных характеристик анализируемого нами феномена (феноменов). Заметим лишь, что ряд ученых (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) в вопросах происхождения и детерминации способностей занимали едва ли не противоположную позицию выше представленной.

Выделим еще несколько моментов, раскрывающих причины множества несогласованностей ученых. Прежде всего, это вопросы модели и контекстов исследования. Многое в выводах ученых разнится от того, изучаются ли проявления феномена на примере музыкально-исполнительской деятельности, математических или двигательных способностей; соотносятся ли описания и определения с понятиями деятельность, труд, трудовая деятельность, профессиональная деятельность, жизнедеятельность; выступают ли в качестве критерия эффективность деятельности, легкость обучения, успешность субъекта, удовлетворенность, психофизиологические затраты, взаимодействия в совместной деятельности; изучаются ли способности у дошкольников, школьников, студентов (слушателей, курсантов), молодых специалистов или зрелых профессионалов. Так, в музыкально-исполнительской деятельности как модели, изучаемой Б.М. Тепловым, действительно очевидна роль анатомо-морфологических особенностей человека; Э.А. Голубева [7], изучавшая психофизиологические особенности человека, к задаткам относит анатомо-физиологические особенности. Е.П. Ильин [10–11], изучавший способности на модели спорта, еще более расширяет спектр биологических предпосылок. Одни ученые относят к задаткам психофизиологические особенности и базовые психические процессы [7; 10–11; 20 и др.], другие — включают их в состав эволюционно более поздние образования – профессионально важные качества [5, 15, 31].

Итак, если способности понимать предельно широко, в т.ч., и проявляющиеся в спорте, в профессиях с экстремальными условиями, в управленческой деятельности, то понимание задатков не должно ограничиваться лишь анатомо-морфологическими особенностями человека; к задаткам следует также относить и физиологические и биохимические процессы организма человека. В цепочке «задатки-способности» роль биологического неоднозначна и, вероятно, должно включать ряд стадий и уровней преобразований биологической материи в психическое (предпсихическое).

Не менее важно уточнение контекстов, в которых обсуждается вопрос способностей. Например, Е.А. Климов [12], А.К. Маркова [15] способности соотносят с понятием труда (трудовой деятельности), способности интерпретируются ими крайне широко — как способность к труду, к самой возможности включаться в общественное разделение труда. Напротив, В.А. Бодров [5], Л.М. Митина [18] соотносят способности с понятием профессиональной деятельности, и раскрывают их содержание как форму обобщения разнообразных качеств человека и его психических процессов, как их специализацию в ситуациях продолжительного обучения и выполнения профессиональных функций. Немаловажен и вопрос исторического масштаба анализа феномена. Одни ученые отношения задатки-способности и их производные рассматривают в масштабе филогенеза и антропогенеза [6, 14, 20]; другие — в пределах субъектогенеза, а точнее — лишь небольшого периода возрастной эволюции человека [2, 7, 9–11, 31].

Если от анализа позиций персоналий перейти к обобщениям, нужно признать, что определения научных понятий всегда приводятся в рамках базовых научных концепций, используя материал и методологические средства данной исторической фазы развития дисциплины. Если мы признаем развитие дисциплины, ее методологии и методических средств, необходимо признать и относительность всех ее частных моментов, в т.ч., полноты и адекватности концепций и формулировок понятий. Особенности научного подхода влияют и на тип определений, предлагаемых учеными. Например, в начале 1950-х годов американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон предприняли попытку типологизации подходов к определению “культуры”, выделив пять основных групп определений (описательные, психологические, нормативные, структурные, генетические, исторические) [34]. Ученые, изучавшие ментальность и менталитет, также констатируют наличие множества таких же подходов к определению научных понятий [8, 29]. В отношении рассматриваемых нами феноменов мы видим ту же картину. Как легко заметить, здесь явно преобладают описательные и структурные определения (точнее, указания на наличие некоторой предполагаемой структуры), вопреки декларациям о следовании принципам развития, системности, детерминизма.

Зафиксируем этот важный факт. В объяснениях и в описаниях психологов внимание акцентируется именно на составе феномена, его связи с другими составляющими, на упоминаниях о некоторой структуре; в анализе чаще рассматривается два, реже три, близких явления (задатки — способности; способности — специальные способности; специальные способности — профессиональные способности; специальные способности — профессионально важные качества и т.п.). Очевидно, что короткий ряд понятий, или, точнее, ограниченный интервал стадий проявления феномена едва ли способствует адекватному выявлению их отношений и сущностных свойств. Назовем еще один “проблемный аспект”, требующий разъяснений. Ряд ученых, активно изучавших профессионально важные качества (ПВК) субъекта обучения и/или трудовой деятельности и оперировавших понятием ПВК в 1970–1990-х гг., в 2000-х гг. стали использовать понятие компетенции, не предлагая объяснения особенностей различия/сходства этих понятий [17–18; 31–32].

Обобщая особенности подходов к изучению обсуждаемых вопросов и предлагаемых учеными типов определений научных понятий, мы констатируем: а) феномен “задатки — способности- …” изучался и изучается в разных содержательных контекстах, на разных моделях деятельности, в разных исторических (временных) интервалах; б) в описаниях и определениях доминируют описательные (собирательные, экстенсивные) и структурные типы определений (перечисления составляющих, указания на их связи, иногда — на иерархию); в) анализу подвергался и подвергается ограниченный набор феноменов (или стадий проявления феномена).

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ФЕНОМЕНА КАК КОНТИНУУМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ, ОБЪЯСНЕНИЯ СВЯЗЕЙ.

Сделаем несколько предварительных пояснений. Первое. В качестве исходного момента для наших позитивных констатаций изберем резонное замечание В.Д. Шадрикова [30] о том, что эффективность деятельности определяется не только способностями, но и мотивами, опытом и пр. Но именно эффективность (и шире — успешность) деятельности человека как субъекта мы признаем ключевой характеристикой роли и психологического статуса феномена, отражающего его сущностные свойства. При этом эффективность деятельности будем рассматривать как “узкое” проявление феномена, а его более широкие социальные эффекты — как успешность деятельности субъекта (т.е. проявляющиеся не только в эффективности, но и в надежности, стабильности, удовлетворенности человека работой с оптимальными психофизиологическими затратами) и как успешность субъекта (т.е., его позитивная роль в совместной деятельности, его эффективные взаимодействия с коллегами, высокий статус в рабочих группах, адекватное социальное вознаграждение и т.п.).

Второе. Мы полагаем, что анализируемые нами понятия отражают не множество разных свойств (качеств, особенностей, психологических функций и/или систем), а разные эволюционные стадии проявления единого феномена. Первые из них достаточно четко описаны, определены в отечественной психологии и могут рассматриваться как “общепризнанные“: задатки – способности – специальные способности; другие отличаются высокой вариативностью суждений ученых: профессиональные способности – профессионально важные качества (ПВК) – компетенции. Как отмечалось выше, одной из сложностей выделения состава, структур, психологических механизмов функционирования и развития феномена, выступает именно ограниченность числа (ряда, набора) анализируемых явлений, по нашему мнению, представляющих собой целостный ряд стадий его проявлений. Поэтому мы добавляем еще две стадии (к слову, достаточно хорошо описанные в других дисциплинарных областях — в психологии организационного развития, социальной психологии, психологии спорта и др.). Первая из них характеризует особенности деятельности и поведения людей, работающих в спаянных и согласованных рабочих группах до 7–12 чел. (“командах” — управленческих, кризисных, креативных, спортивных и т. п.), в которых определена структура коммуникаций, а каждый из немногих их членов имеет закрепленные специфические функции, социальные роли и подчинен особым групповым нормам и ценностям. Вторая обозначает особые отношения, которые могут и иногда складываются в согласованных микрогруппах функционально дополняющих друг друга субъектов — в диадах, иногда очень продуктивных социальных симбиозах (учитель-ученик, преподаватель-студент, воспитатель-воспитуемый, научный руководитель-соискатель, руководитель-подчиненный, тренер-спортсмен, инженер (конструктор)-летчик (испытатель) и т.п.). С учетом логики нашего анализа эти стадии мы назвали дополняющие командные качества (ДоКК) и диадные дополняющие качества (ДиДок). (Рабочими понятием мы избираем не “свойства”, “функции” или “системы”, а именно “качества”, согласно устоявшимся смысловым значениям, представленным в профессиональных словарях.) Этот расширенный ряд, интервал возможных эволюционных преобразований и проявлений феномена условно назовем континуум (согласно трактовке этого понятия в словарях). Можно также предположить, что диадные дополняющие качества — не самая последняя из возможных стадий эволюции феномена.

Третье. В качестве единицы анализа феномена изберем понятие функциональные системы. Наиболее содержательно близкой концепцией мы считаем понимание способностей как функциональных систем В.Д. Шадриковым [30, 32], который описывал их становление и развитие как процесс изменения их свойств (вследствие развития собственно функциональных механизмов, но преимущественно за счет развития и расширения операциональных механизмов при обучении, осуществления деятельности, рефлексии и произвольного управления человеком своими функциями). Сходное понимание способностей как функциональных систем также представлено в работах Ю.И. Александрова, В.Н. Дружинина [1, 9, 11] и др.

Четвертое. Обратим внимание на то, что в последние годы многие психологи, опираясь на концепцию функциональных систем П.К. Анохина, понимают способности как функциональные системы и описывают их как свойства, качества, как достаточно устойчивые, стабильные психологические явления. Однако в описаниях и в объяснениях П.К. Анохиным сущности функциональных систем они проявляются, скорее, как физиологические процессы, ориентированные на достижение конкретного результата (действия), после чего система распадается [3]; становление таких систем «запускается» внешними причинами (повреждение органа, нарушение взаимодействий и пр.), либо биологической потребностью (голод и др.). В отношении к психологическим реалиям, тем более, ассоциируемым с понятием деятельность (участники которой чаще имеют разные цели, ее итогами чаще бывают многогранные результаты, в т.ч. и непредсказуемые), способности далеко не всегда выступают как свойства, но и не как процессы. В масштабе нашего анализа — континуума эволюционных преобразований феномена — его отдельные стадии (про-явления) более конструктивно считать состояниями системы (рассматривая эволюционно более поздние преобразования как открытые системы – профессиональные способности – (ПВК) – компетенции – Дополняющий командные качества – Диадные дополняющие качества). Другими словами, объяснение множества возможных преобразований феномена требует допущения существования моментов нестабильности системы (фаз, периодов, состояний фазовых переходов), когда периодически возрастает роль, как внешних условий, так и вариаций собственного состояния системы, влияющих на процессы ее эволюции, как в плане развития, так и регресса.

Пятое. Признавая в целом правомерность представленных в научной литературе содержательных описаний анализируемых нами стадий проявления феномена (способности общие, специальные, профессиональные, ПВК, компетенции), мы предлагаем несколько моделей анализа — несколько вариантов научной экспликации содержания стадий проявлений феномена, акцентируя внимание на их преемственности, эволюционном развитии, факторах последовательной специализации психологических систем на каждой последующей стадии развития (вопросы распада и регресса систем сейчас нами не обсуждаются).

Шестое. Завершая наш анализ, предложим опыт преодоления практики описательных и структурных определений как первых фаз научного осмысления фрагментов действительности, как преобладающих типов первоначального описания явлений. В определения разных стадий проявления феномена целесообразно ввести характеристики пространства и времени. Наш опыт можно понимать как следование эволюционному подходу, экологическому подходу.

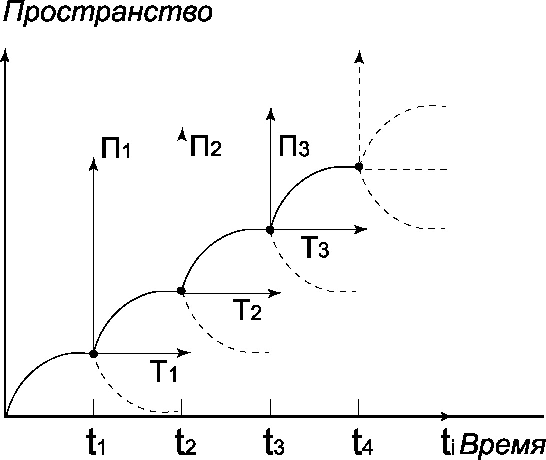

Рассмотрим разные способы научной экспликации и проведем анализ свойств феномена на разных стадиях его эволюции. Допустим, что возможно хронологически последовательное “подключение” и совместные действия ряда эволюционных процессов (фило- и антропогенеза, субъектогенеза и, вероятно, процессов особой и уникальной “огранки” человека в контактных микро- и малых социальных группах, рассматриваемых нами в контексте профессионального становления субъекта). (Такое базовое положение вполне соответствует имеющимся научным данным.) При этом множество функциональных систем, складывающихся в процессе социализации человека (в т.ч., его профессионального становления как субъекта), оправдано рассматривать как взаимосвязанные социальные объекты (в частности, функциональные системы человека), подчиненные принципу развития (А В С D … Z). Если эти объекты представляют собой эволюционно последовательные стадии, здесь имеют место именно процессы развития как усложнения объектов, проявляющихся в: 1) последовательной специализации функциональных систем; 2) полноты их избирательной интеграции с условиями среды (окружения). Анализ таких причинно-следственных отношений поддерживает наше предположение о единстве феномена (а не множестве разных феноменов), о разных проявлениях (про-явлениях) феномена на разных стадиях его эволюции (рис. 1).

Рис. 1. Отношения функциональных систем: последовательность (континуум) преобразований феномена

Отношения составляющих функциональных систем, их компоненты и структуры и, некоторые психологические механизмы можно рассмотреть как отношения “функции” системы и ее основных “аргументов” можно представить следующим образом:

Задатки = f [Биологическая организация человека, Био-психическая, Психо-биологическая организация];

Способности (общие) = f [Задатки, Деятельность (эпизодическая)].

Способности специальные = f [Способности (общие), Деятельность (специализированная, регулярная), Пространство (условия социальной микросреды), Время (настоящее)].

Способности профессиональные = f [Способности (специальные), Деятельность (профессиональная), Пространство (условия и организация социальной микро- и мезосреды), Время (настоящее, будущее)].

ПВК = f [Способности (профессиональные), Деятельность (профессиональная), Пространство (условия и организация социальной микро-, мезо- и макросреды), Время (настоящее, будущее)].

Компетенции = f [Способности (профессиональные), ПВК, Деятельность (профессиональная), Пространство (условия и организация социальной микро-, мезо- и макросреды), Время (настоящее, будущее), Организационная культура, Взаимодействия субъектов и социальных групп].

Дополняющие командные качества = f [Способности (профессиональные), ПВК, Деятельность (профессиональная), Пространство (условия и организация социальной микро- и мезосреды), Время (настоящее, будущее), Организационная культура, Взаимодействия субъектов в микро- и малых социальных группах, Социальные роли (фиксированные), Структура коммуникаций].

Диадные дополняющие качества = f [Способности (профессиональные), ПВК, Деятельность (профессиональная), Пространство (условия и организация социальной микро- и мезосреды). Время (настоящее, будущее), Взаимодействия субъектов в микро- и малых социальных группах, Социальные роли (динамичные комплексы), Структура коммуникаций (гибкая)].

Основные траектории эволюционных изменений функциональных систем также можно представить в логике и понятиях синергетики (Рис. 2). При таком варианте экспликации в процессах эволюции феномена внимание акцентируется на периодически возникающих состояниях нестабильности системы (в точках “Эбифуркации”), допускающих вероятности разных альтернатив последующего развития (“аттракторов”). По мере эволюции, на более высоких уровнях развития систем, они становятся все более неустойчивыми; “внешнее” объективное физическое время и “внутреннее”, субъективное в эволюции системы все менее совпадает.

Рис. 2. Динамика развития функциональных систем в координатах “Пространство” и “Время”

Понятно, что представленные выше варианты экспликации не исчерпывают всего их многообразия. Эволюционные стадии преобразования феномена можно также анализировать в понятиях изменений роли и взаимодействия функциональных и операциональных систем (по Б.Г. Ананьеву); как интериоризация внешних форм и средств поддержки и их переходы во внутренние (по Л.С. Выготскому) или средств ориентации, исполнения, контроля умственных действий (по П.Я. Гальперину); как, например, актуализация “внешних” психомоторных модуляций и их преобразования во “внутренние” при формировании звуковысотного слуха (по А.Н. Леонтьеву) и др. При этом разные способы экспликации выделяют и выявляют те или иные свойства и отношения складывающихся функциональных систем субъекта. Но в целом, мы находим достаточно аргументов в пользу принятия нашей гипотезы о единстве феномена и его разных стадиях эволюции.

Вероятно, функциональные системы эволюционируют, вбирая в себя социальный опыт человечества и опыт, приобретаемый субъектом в процессах познания действительности, в процессах решения задач деятельности в заданных условиях. Можно отделять способности (общие) от знаний, умений, навыков (“ЗУН”), но нельзя их разделять и противопоставлять. Уже в процессах социализации более или менее полно человек приобретает (усваивает, присваивает, вбирает, впитывает, интериоризирует) достижения ему современной и доступной культуры. И тем более нельзя разделять знания, умения, навыки и способности специальные и профессиональные: как таковые их становление и развитие возможно и происходит именно благодаря приобретаемым человеком знаниям, умениям, навыкам; ПВК и компетенции — это собственно и есть функциональные системы, управляемые и регулируемые профессиональными знаниями, умениями, навыками в пределах полноты их освоения субъектом. Становление и развитие способностей специальных и профессиональных “обязано” именно приобретаемым знаниям, умениям, навыкам, а ПВК и компетенции — это вообще знаковая среда профессиональных знаний, умений, навыков.

Итак, разделение и противопоставление «способностей» в их высших стадиях развития и “знаний, умений, навыков” (“ЗУН”) неправомерно; можно признавать ограничения исходных биологических оснований формирующихся психологических систем, но при этом должно признавать неограниченность возможностей обучающих воздействий.

В подтверждение этого вывода ограничимся лишь несколькими ссылками на суждения авторитетных ученых: “…Ни одна способность не является актуальной способностью к определенной деятельности, пока она не вобрала в себя, не инкорпорировала систему соответствующих операций, но способность никак не сводится в системе операций”; «….Результаты человеческой деятельности, обобщаясь и закрепляясь, входят как “строительный материал” в построение его способностей» [20, с. 547] (ТВ: здесь и ниже курсивом выделено нами); “… Эти общественно выработанные способы действия включаются в природные способности индивида по мере того, как они стереотипизируются и превращаются в … генерализованную систему рефлекторных связей” [19, c. 266]; “…Функциональные механизмы … реализуют филогенетическую программу и складываются задолго до возникновения операциональных механизмов, составляя их внутреннее основание, на котором в процессе научения, воспитания и накопления опыта … строится все более усложняющаяся система … действий, т.е., операциональные механизмы” [2, с. 134]; “…операциональные механизмы выступают как фактор стабилизации функций …” [там же, с. 136]; “… операционные механизмы … усваиваются индивидом в процессе воспитания, образования, в общей его социализации…. Функциональные механизмы относятся к характеристикам человека как индивида, операциональные как субъекта…” [30, с. 57] “…развитие способностей представляет собой процесс: развития функциональной системы, реализующей конкретную психическую функцию…; …развитие операциональных механизмов; … овладения субъектом своими познавательными способностями через рефлексию и овладение операциональными механизмами …” [там же, с. 201].

Исходя из предположения, что вневременные и внепространственные определения формирующихся у субъекта функциональных систем1** не вполне адекватны, предложим наши рабочие определения понятий, давно используемых в современной психологии.

Задатки — биологические предпосылки становления психического в процессах филогенеза, антропогенеза, онтогенеза и субъектогенеза.

Способности (общие) — функциональные системы, обеспечивающие легкость овладения знаниями, умениями, навыками и способствующие эффективности выполнения отдельных задач эпизодически выполняемой деятельности.

Способности специальные — функциональные системы, формирующиеся на основе общих способностей посредством особых средств и социальных технологий, обеспечивающие легкость овладения знаниями в определенной сфере, умениями, навыками и способствующие эффективности регулярно выполняемой деятельности в определенных условиях социальной среды.

Способности профессиональные — функциональные системы, формирующиеся на основе специальных способностей в процессах выполнения разнообразных задач профессиональной деятельности, способствующих ее эффективности в определенных условиях социальной среды. Накапливаемые специальные знания, умения, навыки в процессах регулярного обучения и выполнения деятельности в разных условиях среды выступают средствами развития профессиональных способностей, которые формируются, поддерживаются и развиваются при регулярном обучении и выполнении деятельности, они ослабевают и разрушаются в их отсутствии.

Профессионально важные качества (ПВК) — функциональные системы, формирующиеся на основе профессиональных способностей в процессах выполнения разнообразных задач профессиональной деятельности, способствующие ее успешности (эффективности, стабильности, надежности) в разнообразных условиях социальной среды в течение продолжительного времени. Сформированность ПВК у субъекта проявляется в оптимальных психофизиологических затратах в процессе работы, удовлетворенности ею, устойчивостью деятельности к изменениям внешней и внутренней среды (при воздействии стрессогенных факторов, при эмоциональных и физиологических нарушениях, снижении состояния здоровья, мотивации, возрастных изменениях и пр.). Стабильность состояния ПВК обеспечивается инвариантностью сформированных структур функциональных и операциональных систем.

Компетенции — функциональные системы, формирующиеся на основе профессиональных способностей и профессионально важных качеств (ПВК) в процессах выполнения специфических задач совместной профессиональной деятельности в специфических условиях социальной среды. Компетенции — есть адаптивные и узко специализированные функциональные системы субъекта, проявляющиеся в успешности его деятельности (ее эффективности, стабильности, надежности), в адекватном данной среде поведении (согласованном с деятельностью и поведением других субъектов).

Дополняющие командные качества — функциональные системы, формирующиеся на основе профессиональных способностей и профессионально важных качеств (ПВК) в процессах кратковременного выполнения человеком специфических задач совместной профессиональной деятельности в составе небольших рабочих групп (команд) в специфических условиях социальной среды. Дополняющие командные качества формируются при четком распределении рабочих функций и социальных ролей между участниками совместной профессиональной деятельности и проявляются как качества субъекта, дополняющие качества с ним взаимодействующих партнеров, как порождающие эффекты синергии.

Диадные дополняющие качества — функциональные системы, формирующиеся на основе профессиональных способностей и профессионально важных качеств (ПВК) в процессах продолжительного выполнения человеком задач совместной профессиональной деятельности в составе рабочих микрогрупп (диад) в специфических условиях социальной среды. Диадные дополняющие качества формируются при гибком и динамичном распределении рабочих функций и социальных ролей между партнерами и проявляются как качества субъекта, дополняющие качества с ним взаимодействующих партнеров, порождающие эффекты синергии и «социального симбиоза».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с целью исследования мы различаем три задачи: минимальная — проведение критического анализа феномена, сопряженного с эффективностью профессиональной деятельности субъекта, представленного в разных научных понятиях (“задатки”, “способности”, “профессионально важные качества” (ПВК), “компетенции”); оптимальная — привлечь внимание специалистов к множеству частных “открытых вопросов” в описаниях и определениях феномена и тем самым расширить горизонт его видения, способствовать “позитивному сдвигу проблемы” (по И. Лакатосу); максимальная — представить основания, побуждающих к переосмыслению проблемы “задатков-способностей-ПВК-компетенций”, способствующих становлению эволюционного и экологического подхода в изучении проблемы как множества преобразований единого феномена.

Для анализа стадий эволюции феномена мы используем два критерия как “достаточные и необходимые” — мера специализации функциональных систем человека и теснота связи функциональных систем с условиями среды. Два критерия отражают два взаимно предполагающих друг друга аспекта эволюции феномена. Оба критерия отражают один вектор исторической эволюции феномена — вектор антропогенеза — онтогенеза — субъектогенеза — профессионального становления субъекта. Два критерия отражают процессы профессионального становления субъекта, сопряженные с повышением и/или понижением эффективности его профессиональной деятельности и его социальной успешности. Согласно двум критериям можно различать и выделить стадии эволюции феномена, представленные разными функциональными системами (психологическими системами) с последовательно возрастающей мерой их специализации и избирательной интеграции с новыми условиями среды.

Такие системы являются эволюционно изменяющимися функциональными системами (ФС), становление, развитие, функционирование и угасание которых обусловлено мерой социального опыта субъекта (его знаний, умений, навыков), накапливаемого в процессах познания и решения задач деятельности. Стадии эволюции феномена можно представить как континуум последовательных трансформаций его представляющих функциональных систем:

Вопросы специализации функциональных систем следует рассматривать не только в русле теорий деятельности (как индивидуальной деятельности), а предпочтительнее — в русле концепций совместной деятельности [7; 12], в русле экологического подхода, в русле системогенетического подхода, т.е., рассматривая в единстве составляющих большой социальной системы “человек — деятельность — окружение” (среда); рассматривать их как возрастание меры влияния условий окружения (среды) на человека, его деятельность, поведение, его развитие как индивида, субъекта, личности. Признавая, что “… внешние причины действуют через внутренние условия (которые сами формируются в результате внешних воздействий” [19, с. 209], предложенное нами обсуждение проблемы “задатков-способностей-ПВК-компетенций” можно рассматривать как один из путей подхода к более масштабной проблеме — “Изучение внутренних психологических закономерностей, обусловливающих психический эффект внешних воздействий, составляет фундаментальную задачу психологического исследования” [там же, с. 209].

На этом пути познания открытыми вопросами остаются вопросы механизмов преобразования биологического в психическое в базовой (“стартовой” цепочке “задатки-способности”, равно как и механизмы становления функциональных систем в завершающих стадиях эволюции феномена (“финальных”?). Есть ли интеграция индивидуальности человека с индивидуальностью другого человека предел или же психическое побуждается эволюционировать в разных направлениях — например, к трансцендентности? Эти фазы последовательные или же в “точках бифуркации” траектории эволюции психического расщепляются и могут пойти по разным путям (в зависимости от влияния внешних и внутренних условий)? Что определяет восприимчивость функциональных систем, их готовность реагировать на внешние воздействия как на “сильные” и/или “слабые” силы? Когда, почему и в какие моменты времени функциональные системы обнаруживают готовность к очередным эволюционным преобразованиям? (Анализ одного из важнейших “внутренних условий”, одной из детерминант развития психического — активности субъекта, — не входило в задачи настоящей работы. Предмет нашего анализа ограничивался рассмотрением особенностей и эффектов трансформаций функциональных систем субъекта в процессах его становления как субъекта профессиональной деятельности.)

References

- 1. Aleksandrov Yu.I., Druzhinin V.N. Teoriya funktsional'nykh sistem v psikhologii. Psikhologicheskii zhurnal. 1998. V. 10. № 6. P. 4–19. (In Russian)

- 2. Anan'yev B.G. O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya. Saint Petersburg: Piter, 2001. (In Russian)

- 3. Anokhin P.K. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh sistem. Moscow: Meditsina,1975.

- 4. Bodrov V.A. Psikhologiya professional'noy prigodnosti. M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2001. (In Russian)

- 5. Volkova E.V. Rol' differentsionno-integratsionnogo podkhoda v razrabotke teorii spetsial'nykh sposobnostey. Differentsionno-integratsionnaya teoriya razvitiya. Kn. 2. Eds. N.I. Chuprikova, E.V. Volkova. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury: Znak, 2014. P. 61–85. (In Russian)

- 6. Golubeva E.A. Sposobnosti i individual'nost'. Moscow: Prometey, 1993. (In Russian)

- 7. Dodonov R.A. Etnicheskaya mental'nost': opyt sotsial'no-filosofskogo issledovaniya. Zaporozh'ye: RA “Tandem-U”, 1998. (In Russian)

- 8. Druzhinin V.D. Psikhologiya sposobnostey. Izbrannyye trudy. Moscow: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2007. (In Russian)

- 9. Il’yin E.P. Differential psychology of professional activity. Saint Petersburg: Peter, 2008. (In Russian)

- 10. Il'yin E.P. Psikhofiziologiya fizicheskogo vospitaniya: Faktory, vliyayushchiye na effektivnost' sportivnoy deyatel'nosti. Moscow: Pedagogika, 1983. (In Russian)

- 11. Klimov E.A. Introduction to the psychology of labor. Moscow: Publishing House of Mosk. University, 2004. (In Russian)

- 12. Leites N.S. Mental abilities and age. Moscow: Pedagogy, 1971. (In Russian)

- 13. Leontiev A.N. Problems of the development of the psyche. 4th ed. Moscow: Publishing house of Mosk. University, 1981. (In Russian)

- 14. Markova A.K. Psychology of professionalism. M.: RAGS, 1996. (In Russian)

- 15. Martirosova N.V. Psychological support for the placement of personnel in the units of public order protection of internal affairs bodies. Diss. … kand. psikhol. nauk . Saint Petersburg, 2014 . P. 24. (In Russian)

- 16. Mitina L.M. The psychology of labor and professional development of a teacher. Moscow: Izd. Center “Academy”, 2004. (In Russian)

- 17. Mitina L.M. Teacher as a person and a professional (psychological problems). Moscow: Delo, 1994. (In Russian)

- 18. Rubinstein S.L. Being and consciousness. Man and the World. Saint Petersburg: Peter, 2003. (In Russian)

- 19. Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology. Saint Petersburg: Peter, 1999. (In Russian)

- 20. Spencer L.M., Spencer S.M. Competencies at Work. Moscow: Hippo, 2005. (In Russian)

- 21. Stepnova L.A. Development of autopsychological competence of civil servants. Moscow: RAGS, 2003. (In Russian)

- 22. Teplov B.M. Problems of individual differences. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the RSFSR, 1961. (In Russian)

- 23. Tolochek V.A. Competency-based approach and PVK-approach: opportunities and limitations. Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. Psychology. 2019. V.9. № 2 (30). P. 123–137. (In Russian)

- 24. Tolochek V.A. Personal and professional development of the subject: abilities, professionally important qualities and competence, resources and potential. Modern trends in the development of labor psychology and organizational psychology. Eds. L.G. Dikaya, A.L. Zhuravlev, A.N. Zankovsky. Moscow: Publishing House “Institute of Psychology RAS”, 2015. P. 107–116. (In Russian)

- 25. Tolochek V.A. Professional formation of the subject: abilities and professionally important qualities, competencies and competence. Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational psychology and labor psychology. 2017. V. 2. № 2. P. 3–30. (In Russian)

- 26. Tolochek V.A. Psychology of labor. 3rd ed. dop. Saint Petersburg: Peter, 2019. (In Russian)

- 27. Widdet S., Holliford S. Competency Guide. Moscow: Hippo, 2003. (In Russian)

- 28. Kharitonova E.V. The correlation of the concepts of “mentality” and “mentality”. Historiogenesis and the current state of the Russian mentality. Eds. V.A. Koltsova, E.V. Kharitonvoa. Moscow: Institute of Psychology RAS, 2015. P. 226–239. (In Russian)

- 29. Shadrikov V.D. The mental development of man. Moscow: Aspect-Press, 2007. (In Russian)

- 30. Shadrikov V.D. Problems of the systemogenesis of professional activity. Moscow: Nauka, 1982. (In Russian)

- 31. Shadrikov V.D. Psychology of human activity. Moscow: Publishing House “Institute of Psychology RAS”, 2013. (In Russian)

- 32. Boyatzis R.E. The Competent Manager: A model for effective performance. Chichester: John Wiley & Sons, 1982.

- 33. Krober A., Kluckhohn C. Culture. A critical review of concepts and definitions. – Cambridge. Massachusets, 1952.

- 34. McClelland D.C. Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist. 1973.