- Код статьи

- S020595920015131-0-1

- DOI

- 10.31857/S020595920015131-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 42 / № 3

- Страницы

- 16-26

- Аннотация

Статья посвящена изучению взаимосвязи показателей общей ориентированности на социальное сравнение и ориентированности на сравнение по внешности с особенностями субъективного отношения к моде. Для оценки общей ориентированности на социальное сравнение использован “Русскоязычный опросник ориентированности на социальное сравнение”, для оценки ориентированности на сравнение по внешности — “Шкала сравнения физической внешности”, для изучения субъективного отношения к моде — опросник “Шкала отношения к моде”.В исследовании участвовали 166 московских студентов, получающих образование по специальностям “психология”, “товароведение”, “менеджмент и сервис”, “социология”, “экономическая безопасность”, “искусствоведение”. Гипотеза заключалась в том, что отношение к моде, задающей постоянно меняющиеся нормы оформления внешности в определенном социокультурном контексте, взаимосвязано с тем, насколько человек склонен к социальному сравнению. Обнаружено, что чем более выражена ориентированность на сравнение по внешности, общая ориентированность на социальное сравнение, а также специфические виды ориентированности на сравнение себя со знакомыми и с незнакомыми людьми, тем более выражено отношение к моде как к значимому многоаспектному социокультурному феномену. Выявлено, что такие показатели как ориентированность на сравнение себя с другими по внешности, общая ориентированность на социальное сравнение и ее отдельные виды связаны с оценками, отражающими разные аспекты восприятия моды. Наибольшее количество статистически значимых взаимосвязей обнаружено для участников, обучающихся специальностям “Социология” и “Менеджмент и сервис”.

- Ключевые слова

- ориентированность на социальное сравнение, сравнение внешности, психология моды

- Дата публикации

- 12.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 610

Социальное сравнение — сложный психологический процесс, который, согласно Л. Фестингеру [12], выражается в сопоставлении человеком себя (своих мнений и способностей) с другими людьми, а в работах некоторых современных исследователей понимается более широко как процесс “обдумывания” субъектом информации, касающейся одного или нескольких людей, при соотнесении с собственным Я [26], или как сравнительное суждение о любых социальных объектах, в качестве которых могут выступать как отдельные индивиды, так и социальные группы [14, 15].

Социальное сравнение имеет большое значение для осознания человеком самого себя и своего статуса в обществе, а с эволюционной точки зрения представляет важность для адаптации и выживания. Большинство психологов сходятся на том, что стремление человека познать себя путем сравнения с другими людьми является универсальной человеческой характеристикой [9]. Однако, люди различаются по своей склонности к осуществлению социального сравнения, обозначаемой как ориентированность на социальное сравнение и оцениваемой с помощью специально разработанных опросников, самым известным из которых стал INCOM (Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure), созданный Ф. Гиббонсом и А. Буунком [13]. Наряду с данным измерительным инструментом, оценивающим то, как человек сравнивает себя (свои мнения и способности) с другими людьми, существует опросник РООСС (Русскоязычный Опросник Ориентированности на Социальное Сравнение), разработанный Е.С. Самойленко [8] для измерения ориентированности на сравнение себя не только с другими людьми, но и себя в разные временные моменты, а также на сравнение себя с желаемым, возможным и идеальным Я. Предложен также ряд инструментов для диагностики ориентированности на социальное сравнение, относящейся к внешности, в частности, шкала сравнения деталей тела [20]; набор шкал для оценки отдельно восходящего (с кем-то, кто лучше) (Upward Physical Appearance Comparison Scale; UPACS) и нисходящего (с кем-то, кто хуже) (Downward Appearance Comparison Scale, DACS) сравнения внешности [19]; и наиболее широко используемая Шкала PACS, первый вариант которой разработан Дж. Томпсоном [24], а второй, более расширенный, PACS-R — Шаефером [20].

В настоящий момент одно из перспективных направлений применения данных измерительных процедур связано с изучением взаимосвязей общей ориентированности на социальное сравнение и ориентированности на сравнение себя по внешности с особенностями поведения людей в реальной жизни и их отношением к окружающим феноменам.

Так, обнаружены взаимосвязи ориентированности на социальное сравнение с такими психологическими конструктами как субъективное качество жизни [21], удовлетворенность работой [25], профессиональная мотивация [10]. Показано, что степень, в которой люди оценивают какое-то поведение как угрожающее их собственному здоровью (например, употребление алкоголя) связана с тем, насколько часто они сравнивают себя с другими [13]. У людей, имеющих низкий показатель ориентированности на социальное сравнение, восприятие того, что делают другие люди, оказывается не связанным с выводами относительно риска такого же поведения для их собственного здоровья [16].

Применительно к ориентированности на сравнение внешности выявлены разнообразные положительные корреляции между показателем PACS-R и рядом показателей, касающихся проблем питания, а также озабоченности внешним видом, формой и весом тела. Более высокая ориентированность человека на сравнение себя с другими по внешности оказалась положительно связанной с выраженностью ожирения и патологии питания, со степенью личного принятия социально предписанных идеалов внешности, а также отрицательно связанной с удовлетворенностью собственным телом и самооценкой [20].

В рамках развития данного направления исследований мы предположили существование взаимосвязей между ориентированностью на социальное сравнение и субъективным восприятием моды.

Мода — сложный многозначный феномен, выступающий индикатором исторических социокультурных изменений в обществе [2]. В индивидуально-личностном плане влияние моды проявляется на уровне субъективных предпочтений и ценностно-смысловых ориентиров конкретного человека — увлечения модными книгами, музыкой, картинами художников, подверженность модным эталонам мира вещей, отношений, поведения, образа жизни, мировоззрения.

Традиционно мода являлась объектом исследования таких дисциплин как антропология или социология и только в последние годы получило развитие такое новое направление как психология моды (например, [11, 17]). Анализируя отношение к моде, М.И. Килошенко уделяет особое внимание роли отношения к моде в стремлении к адекватному самовыражению, которое сопровождается особым чувством самолюбия. В свою очередь тот или иной тип самолюбия, по Килошенко, исходно ориентирован на сравнение с другими [4]. Полученные в исследовании В.А. Лабунской данные также указывают на связь самоотношения, отношения к другим и восприятия внешнего облика [5]. Отношение к моде, с точки зрения Д.М. Рамендик, участвует в построении субъективного образа человека и его имиджа, что способствует успешному межличностному функционированию [7]. В психологической литературе, посвященной психологии моды, можно встретить разнообразные определения конструкта “образ тела и внешности” [23]. Показано, что стремление к модности связано с концепцией Я, и предложена типология идентичностей с точки зрения стремления к модности [18].

В последнее время в наших исследованиях изучались субъективные параметры феномена моды: психологические особенности восприятия стилей одежды, гендерные стереотипы одежды, психологическая стилистика имиджа, ([1]; см. также [6]). В исследованиях И.В. Антоненко, Н.В. Калининой, И.Н. Карицкого, А.А. Костригина особое внимание уделялось изучению субъективных параметров оценок моды, психологических особенностей отношения к моде, а также предпочтений модных стандартов внешнего облика [6]. Результаты этих исследований значительно расширили диапазон научно-практических знаний о психологических особенностях человека как субъекта моды, о связи внешних и внутренних механизмов функционирования моды. Однако они не исчерпывают назревшую потребность в изучении психологического содержания моды и его субъективных составляющих.

На сегодняшний день в обществе, в связи с усовершенствованием технологий массовых коммуникаций, а также развитием индустрии красоты, явно выражается идея о превосходстве модных людей над немодными. Активное следование моде может быть связано с зависимостью от модных стандартов и тенденций, которая возникает в результате постоянного стремления к социальному сравнению, определяя поступки потребителей и создателей моды.

Как отмечают А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков, А.В. Юревич “в психологии наметилась потребность дополнить эмпирические знания отдельных поведенческих феноменов моделями, определяющими роль и место этих феноменов в функционировании и сохранении целостности общества” [3, с. 110]. В связи с этим становится актуальной проблема анализа ориентированности на социальное сравнение в рамках изучения такого феномена как субъективное отношение к моде.

Актуальность такой проблемы обусловила постановку цели нашего эмпирического исследования1, которая состояла в изучении взаимосвязи особенностей отношения к моде и выраженности ориентированности на социальное сравнение у групп людей с разной профессиональной направленностью.

Теоретическая гипотеза заключалась в том, что отношение к моде, задающей постоянно меняющиеся нормы оформления внешности в определенном социокультурном контексте, связано с тем, насколько человек склонен к социальному сравнению. Задачи эмпирического исследования: 1) изучить связь общей ориентированности на социальное сравнение и особенностей отношения к моде; 2) изучить связь ориентированности на сравнение человеком себя с другими по внешности и особенностей отношения к моде; 3) сопоставить характер связей субъективного отношения к моде с общей ориентированностью на социальное сравнение и ориентированностью на сравнение по внешности у молодежи, осваивающей разные профессии.

МЕТОДИКА

Участники исследования: в исследовании приняли участие 166 юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет, являвшихся студентами разных университетов г. Москвы и получавших образование по разным специальностям. Участвовали студенты, осваивающие профессию психолога (44 человека) и иные профессии (122 человека), среди которых товароведение (22 человека); менеджмент и сервис (33 человека); социология (18 человек); экономическая безопасность (25 человек) и искусствоведение (24 человека).

Процедура: исследование проводилось в очном формате, в групповой форме. Участники заполняли опросники в следующем порядке: опросник РООСС, русскоязычный вариант шкалы PACS-R и опросник “ШОМ”.

Опросник РООСС [8] предназначен для оценки общей ориентированности на социальное сравнение. Он состоит из 13 утверждений, в которых человек соотносит себя с разными категориями социальных референтов. Утверждения объединяются в три фактора: сравнение себя со знакомыми людьми; сравнение себя с самим собой; сравнение себя с незнакомыми людьми.

Русскоязычный вариант шкалы PACS-R [20] предназначен для оценки ориентированности на сравнение по внешности. В данным момент шкала проходит валидизацию. Шкала состоит из 11 утверждений, касающихся сравнения человеком себя с другими людьми: 1) по внешности — находясь на людях, в спортзале; 2) по размеру тела — при знакомстве с человеком того же пола, на работе или учебе; 3) по фигуре — на работе или учебе, на вечеринке, общаясь с друзьями; 4) по жировой прослойке тела — находясь на людях, в ресторане; 5) по весу — находясь в магазине одежды, общаясь с друзьями.

Опросник “Шкала отношения к моде” ШОМ [1], используется для измерения отношения к моде и состоит из 14 высказываний, каждое из которых отражает один из субъективных параметров восприятия феномена моды. Общий показатель ШОМ отражает субъективно воспринимаемую значимость моды в целом для жизнедеятельности человека и его взаимодействия с окружающим миром.

Статистическая обработка: непараметрические методы анализа данных — коэффициент ранговой корреляции Rs-Спирмена и критерий U-Манна-Уитни для сравнения выборок (Statistica 7.0).

Анализ результатов эмпирического исследования проводился в два этапа. На первом этапе на общей выборке проводилась оценка связей показателей ШОМ с выраженностью общей ориентированности на социальное сравнение и на сравнение по внешности. На втором этапе анализ соответствующих связей проводился в каждой группе участников, осваивающих разные профессии.

Необходимость дифференцированного анализа по профессиональным группам была обусловлена нашим предположением о том, что в процессе обучения той или иной специальности концентрация соответствующих ей знаний, получаемых молодым человеком, создает у него своеобразную установку на восприятие феноменов окружающего мира, не обязательно непосредственно связанных с тематикой обучения. Применительно к моде это означало возможность разного субъективного отношения к ней со стороны специалистов, профессиональная подготовка которых в разной степени связана с индустрией моды. Это, в свою очередь, обусловило предположение о наличии разных закономерностей, касающихся связи ориентированности на сравнение и субъективного отношения к моде в разных профессиональных подгруппах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

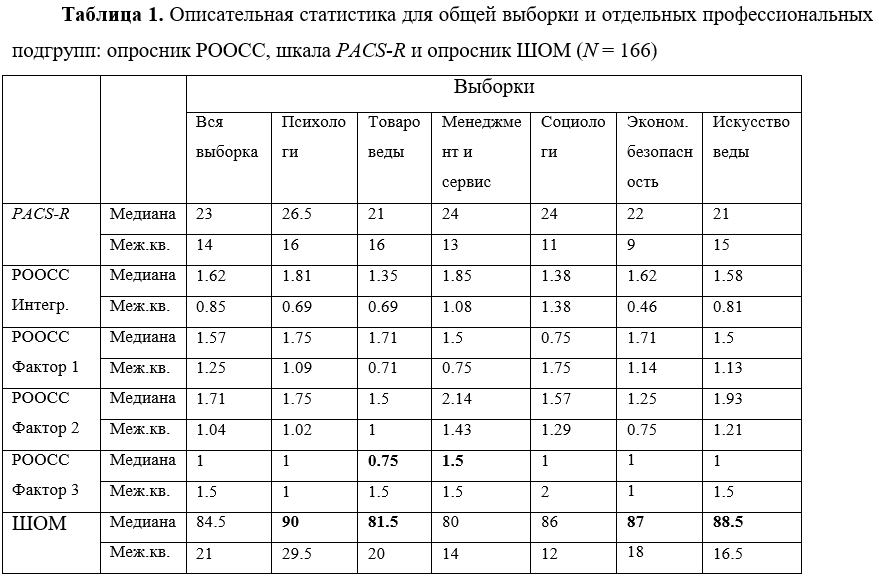

Описательная статистика: исходя из нестрогого соответствия эмпирических данных нормальному распределению (по критерию Колмогорова-Смирнова), были вычислены медианы и межквартильные размахи тестовых баллов по разным опросникам в разных группах участников исследования.

Примечание: Меж.кв. — межквартильный размах

Согласно таблице 1, выявлен ряд статистически значимых различий между медианами оценок по критерию U-Манна-Уитни. По фактору 3 опросника РООСС, характеризующему сравнение себя с незнакомыми людьми, медиана оценок оказалась в два раза меньше в подгруппе “товароведение”, чем в подгруппе “менеджмент и сервис” (при p ≤ 0.05). По общему показателю ШОМ, характеризующему общее отношение к моде, также обнаружены статистически значимые различия между оценками респондентов в подгруппах “товароведение”, “психология” (при p ≤ 0.05), “экономическая безопасность” (при p ≤0.05), “искусствоведение” (при p ≤ 0.05). Обнаруженные значимые различия дали дополнительное основание подвергнуть анализу данные, полученные в каждой из выделенных нами групп по каждой переменной.

Взаимосвязи общей ориентированности на социальное сравнение и на сравнение по внешности с особенностями отношения к моде

На первом этапе исследования был выполнен корреляционный анализ оценок, которые были даны 166 участниками исследования по трем опросникам: РООСС, PACS-R и ШОМ.

В результате вычисления ранговой корреляции Спирмена, было показано, что интегральный показатель ШОМ положительно коррелирует (при p < .05) с показателем PACS-R (0.24), с интегральным показателем РООСС (0.22), а также с его первым (0.16) и третьим (0.18) факторами. Чем более выражена ориентированность на сравнение по внешности, общая ориентированность на социальное сравнение, а также специфические виды ориентированности на сравнение себя со знакомыми и с незнакомыми людьми, тем более выражено отношение к моде как к содержательно значимому многоаспектному социокультурному феномену.

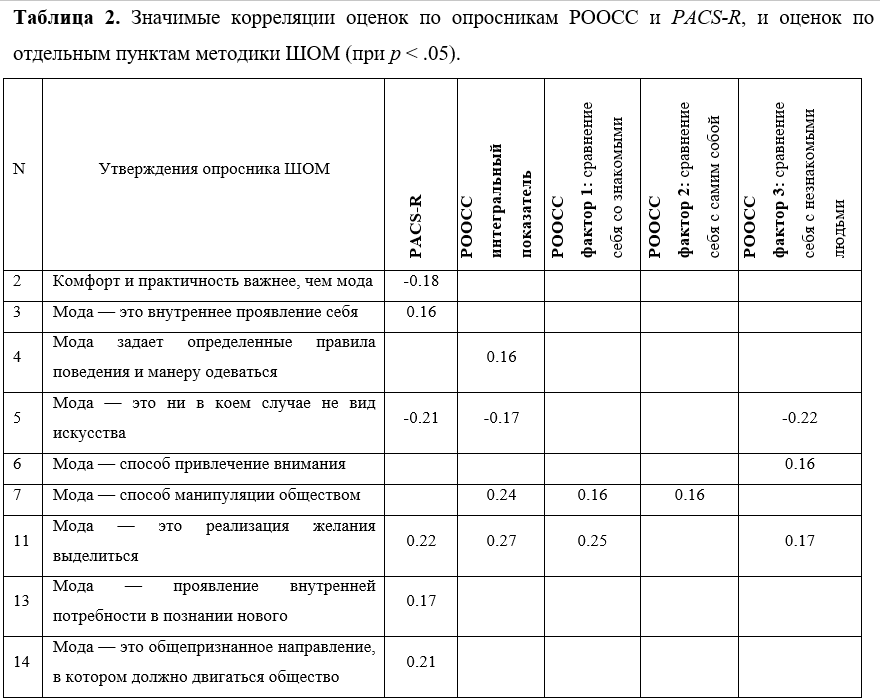

Поскольку опросник ШОМ имеет сложную структуру, отражающую широкий спектр субъективного восприятия моды, мы провели корреляционный анализ взаимосвязи ориентированности на социальное сравнение и сравнение по внешности с оценками, касающимися отдельных высказываний ШОМ (Таблица 2).

Примечание: N — порядковый номер высказывания в опроснике ШОМ

Согласно таблице 2, чем более ориентирован человек на сравнение себя с другими людьми по внешности, тем в большей степени он согласен с тем, что мода — это внутреннее проявление себя, реализация желания выделиться, проявление внутренней потребности в познании нового, а также некоторое общепризнанное направление, в котором должно двигаться общество; при этом в меньшей степени согласен с тем, что комфорт и практичность важнее, чем мода, и что мода — это не вид искусства.

Чем более высокая общая ориентированность на социальное сравнение, тем в большей степени выражено согласие с тем, что мода задает определенные правила поведения и манеру одеваться, представляет собой способ манипуляции обществом и реализует желание выделиться, и в меньшей степени выражено согласие с тем, что мода — это не вид искусства.

Чем более выражена ориентированность на сравнение себя со знакомыми людьми, тем более выражено согласие с тем, что мода — это способ манипуляции обществом (с этим утверждением также положительно коррелирует ориентированность на сравнение себя с самим собой) и реализация желания выделиться. Чем более выражена ориентированность на сравнение себя с незнакомыми людьми, тем более выражено согласие с тем, что мода — это способ привлечение внимания и реализация желания выделиться, и тем менее выражено согласие с тем, что мода — это не вид искусства.

Взаимосвязи общей ориентированности на социальное сравнение и на сравнение по внешности с субъективным отношением к моде в разных профессиональных подгруппах

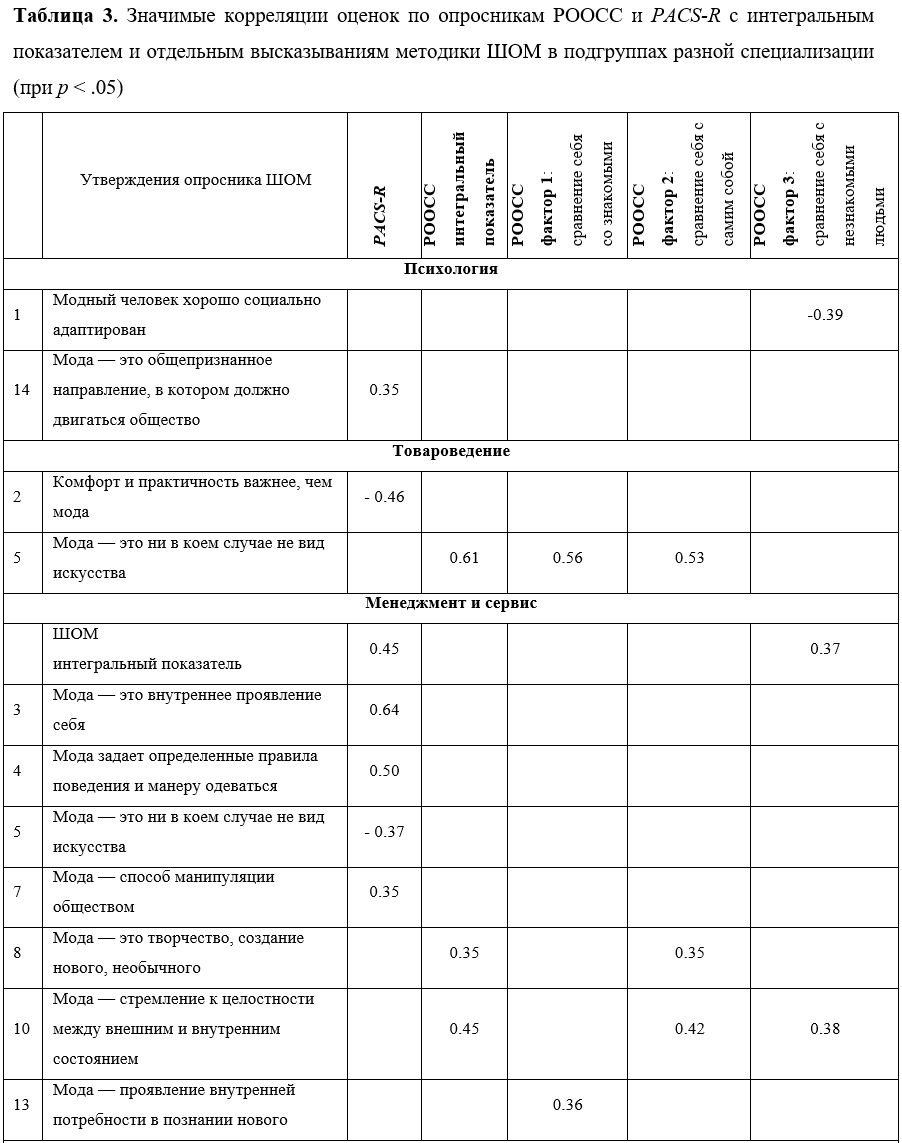

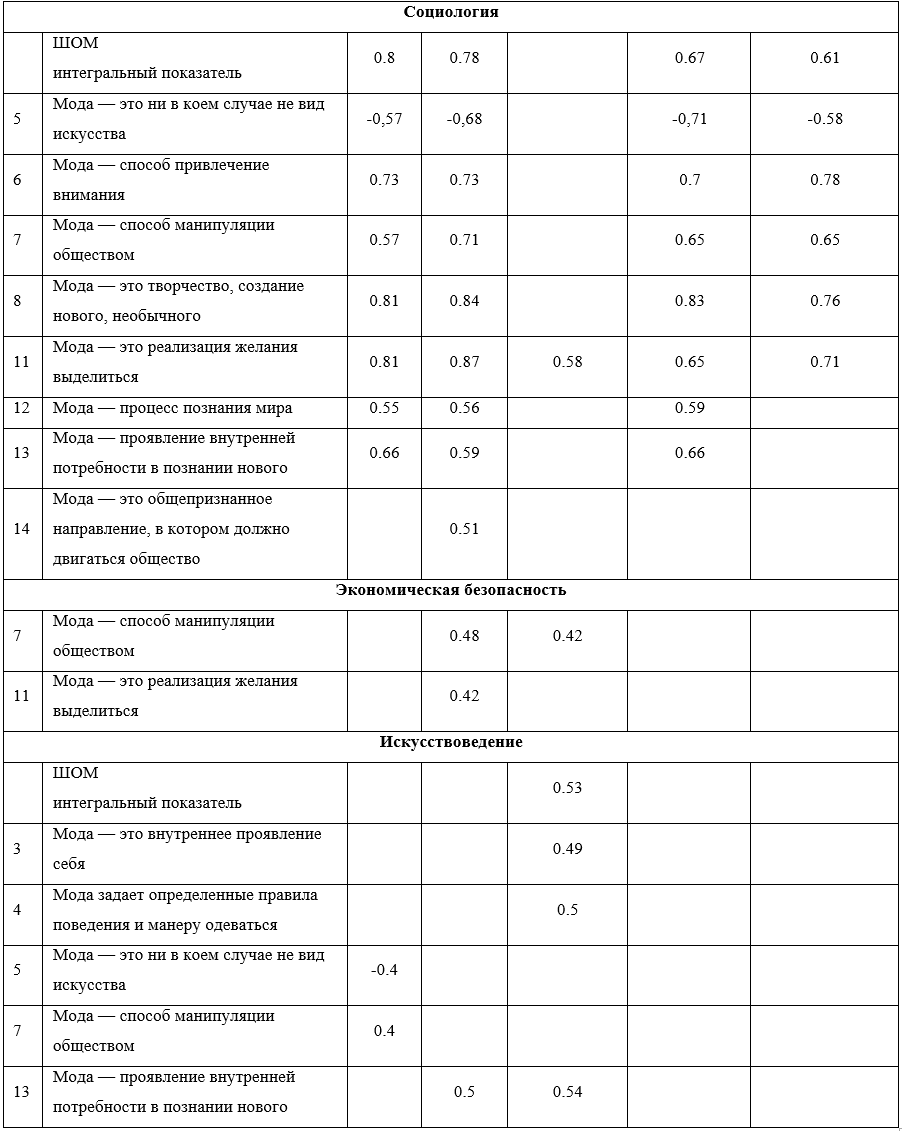

Результаты корреляционного анализа, проведенного по каждой из выделенных по профессиональной специализации подгрупп (Табл. 3), свидетельствуют о наличии ряда значимых взаимосвязей между общим показателем и отдельными высказываниями ШОМ, с одной стороны, и показателями ориентированности на сравнение по внешности и на социальное сравнение в целом, с другой стороны.

Наибольшее количество положительных связей выраженности ориентированности на сравнение по внешности и общей ориентированности на социальное сравнение со степенью согласия с утверждениями ШОМ наблюдается в подгруппах “социология” и “менеджмент и сервис”. При этом, в этих подгруппах, а также в подгруппе “искусствоведение” степень согласия с утверждением о том, что мода не является видом искусства, отрицательно коррелируют с ориентированностью на сравнение по внешности (в подгруппах “социология”, “менеджмент и сервис”, “искусствоведение”), а также с общим показателем, вторым и третьим факторами ориентированности на социальное сравнение (в подгруппе “социология”). Большинство корреляций соответствуют сильной связи.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в исследовании результаты, свидетельствующие о значимой связи ориентированности на сравнение по внешности, общей ориентированности на социальное сравнение, а также ее специфических видов, касающихся сравнения себя со знакомыми и с незнакомыми людьми, с субъективным отношением к моде как к содержательно значимому многоаспектному социокультурному феномену, дают еще одно подтверждение важной роли социального сравнения во взаимодействии человека с окружающим социальным миром и его многообразной феноменологией, примером которой является мода.

Согласно имеющимся в литературе данным, человек, более ориентированный на социальное сравнение, характеризуется более высоким уровнем самосознания и интереса к тому, что думают другие, более выраженной тенденцией к конформизму, озабоченностью тем, чтобы соответствовать социальным и личным ожиданиям, повышенной мотивацией поддерживать социальные взаимодействия, выраженным страхом отрицательной оценки и переживанием неуверенности в себе, более высоким уровнем нейротизма, чем человек, менее ориентированный на социальное сравнение [9].

Можно предположить, что молодые люди, обладающие такими характеристиками, воспринимают моду как важный социокультурный феномен, потому что она представляет для них ёмкий источник информации о том, что является социально желательным, а серьезное отношение к ней, в свою очередь, позволяет человеку лучше соответствовать социальным нормам и снижать неуверенность в себе.

Молодежь, ввиду особого социального положения и роли, возложенной на нее обществом, испытывает необходимость в социально санкционированных средствах личностной идентификации, что способствует стремлению к модным стандартам внешности. Так запускается механизм сравнения своей внешности. Возможно, следование моде улучшает их взаимодействие с окружающими и дает возможность привлечь к себе внимание. Возможно, что в результате постоянного сравнения своей внешности с внешностью других удовлетворяется стремление быть модным (а значит, современным, востребованным).

Заслуживает внимание результат о взаимосвязи ориентированности на социальное сравнение и сравнение по внешности с оценками, касающимися некоторых высказываний ШОМ. Стоит специально выделить три таких высказывания: “Мода — способ манипуляции обществом”, “Мода — это реализация желания выделиться” (прямая взаимосвязь) и “Мода — это ни в коем случае не вид искусства” (обратная взаимосвязь).

Наряду с этим, сравнительный анализ выраженности указанных взаимосвязей в различных профессиональных подгруппах позволяет говорить о некоторых закономерностях. Так, у всей категории студентов c непсихологическими профилями подготовки ориентированность на сравнение по внешности оказалась значимо взаимосвязанной с общим показателем по ШОМ. Особенно высокой эта корреляция оказалась у студентов, имеющих специализацию “Социология”, а также “Менеджмент и сервис”. Это означает, что чем больше молодой человек ориентирован на сравнение своей внешности с другими людьми, тем более серьезно он воспринимает моду как значимый многоаспектный социокультурный феномен. Соответствующая корреляция, однако, не обнаружена у студентов-психологов. Тот факт, что для молодых людей, получающих специализацию “Социология” и “Менеджмент и сервис”, характер отношения к разным аспектам феномена моды и склонность к социальному сравнению вообще и сравнению внешности, в частности, являются взаимосвязанными, может объясняться тем, что эти профессии предполагают сочетание знания модных тенденций и умения посредством сравнительного анализа удовлетворить самые притязательные запросы потребителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хотелось бы отметить, что актуальным и пока мало разработанным направлением изучения моды является рассмотрение этого феномена в психологическом контексте. Один из ракурсов такого рассмотрения предполагает обращение к процессам социального познания, к личности как совокупности индивидуально-психологических характеристик человека, к его идентичности и образу Я. При данном ракурсе изучения моды возникает возможность соотнесения особенностей субъективного отношения к ней с таким психологическим явлением как социальное сравнение. Ведь именно оно является одним из важных процессов, задействованных при формировании Я-концепции и самопознания в целом. При этом в качестве параметров сравнения выступают разнообразные признаки, среди которых есть и внешний вид.

Исходя из того, что люди в разной степени могут быть ориентированы в целом на социальное сравнение и сравнение себя с другими людьми по внешности, в нашем исследовании была сделана попытка изучить взаимосвязи ориентированности на различные виды сравнения с субъективным восприятием моды. При анализе взаимосвязей отдельных параметров отношения к моде с ориентированностью на сравнение себя по внешности обнаружены закономерности, специфичные для групп молодых людей, получающих ту или иную профессию. Это затрагивает интересный вопрос о том, насколько род деятельности человека может опосредовать процессы социального сравнения, понимаемого в широком смысле, а также субъективное восприятие моды и отношение к ней.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

1. Ориентированность на сравнение по внешности, общая ориентированность на социальное сравнение, а также специфические виды ориентированности на сравнение себя со знакомыми и с незнакомыми людьми, положительно взаимосвязаны с выраженностью отношения к моде как к многоаспектному социокультурному феномену.

2. Показатели ориентированности на сравнение себя с другими по внешности, общей ориентированности на социальное сравнение и ее отдельных видов связаны с оценками, касающимися ряда конкретных утверждений, отражающих отношение к моде.

3. Группы молодых людей, получающих разные профессии, обнаруживают специфическое отношение к моде в связи с социальным сравнением. Наибольшее количество статистически значимых взаимосвязей характерно для молодых людей, получающих образование по специализации “Социология” и “Менеджмент и сервис”.

Стоит отметить, что некоторые из данных выводов согласуются с результатами других исследователей, которые, в частности, показали, что ориентированность на сравнение себя с другими людьми по внешнему облику является важнейшим предиктором увлеченности модной одеждой [22]. Таким образом, можно говорить о том, что психология моды является еще одной интересной сферой прикладных исследований социального сравнения.

Одним из ограничений нашего исследования является отсутствие дифференцированного анализа соответствующих закономерностей у мужчин и женщин. Это составляет перспективу дальнейшей работы. Еще одна перспектива исследований может касаться изучения взаимосвязи ориентированности на социальное сравнение с субъективным отношением к моде, рассматриваемой в более широком смысле как стремление соответствовать не только модной внешности, но и разнообразным тенденциям социально-полезной деятельности.

Значение проведенного исследования мы видим в двух моментах. Во-первых, оно явилось еще одним шагом в изучении взаимосвязей социального сравнения с реальными феноменами окружающего мира, примером которых является мода. Во-вторых, исследование имеет значение для развития такого направления прикладной психологии, которое можно обозначить как психология моды.

Библиография

- 1. Артемцева Н.Г., Грекова Т.Н. Методика “Шкала отношения к моде” (ШОМ) как диагностика личностных представлений о моде // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Сборник статей Международной научно-практической конференции. М.: Министерство образования и науки РФ; Московский государственный университет дизайна и технологии. 2016. С. 18–24.

- 2. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: КДУ. 2015.

- 3. Журавлев А. Л., Ушаков В. Д., Юревич А. В. Менталитет, общество и психосоциальный человек (ответ участникам дискуссии) // Психологический журнал. 2017. Т. 38. № 1. 2017. С.107–112.

- 4. Килошенко М.И. Мода и Я-концепция // Психология моды / Под ред. И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. С. 34–47.

- 5. Лабунская В.А. Особенности самоотношения девушек – участниц кастингов, отличающихся оценками красоты внешнего облика // Психолог. 2017. № 5. С. 33–45.

- 6. Психология моды / Под ред. И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019.

- 7. Рамендик Д.М. Восприятие одежды и моды: когнитивные и социально-психологические факторы // Психология моды / Под ред. И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. С. 47–56.

- 8. Самойленко Е.С., Савченко Т.Н., Корбут А.В. Методический инструмент измерения ориентированности на виды социального сравнения // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы развития / Под ред. А.Л. Журавлева, В.А. Кольцовой. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2017. С. 532–541.

- 9. Buunk A.P., Gibbons F.X., Dijkstra P., Krizan Z. Individual differences in social comparison. The complex effects of social comparison orientation // Social comparison, judgment, and behavior / Eds. J. Suls, R.L. Collins, L. Wheeler. Oxford: Oxford University Press, 2020. P. 77–104.

- 10. Buunk A.P., Peiro J.M., Griffioen C. A positive role model may stimulate career-oriented behavior // Journal of Applied Social Psychology. 2007. V. 37. № 7. P. 1489–1500.

- 11. Entwistle J. The fashioned body: Fashion, dress and social theory. – John Wiley & Sons, 2015.

- 12. Festinger L. A theory of social comparison processes // Human relations. 1954. 7. P. 117–140.

- 13. Gibbons F.X., Buunk A.P. Individual differences in social comparison: development and validation of a measure of social comparison orientation // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. V. 76. № 1. P. 129–142.

- 14. Klein W.M., Weinstein N.D. Social comparison and unrealistic optimism about personal risk // Health, coping and well-being: Perspectives from social comparison theory / Eds. A.P. Buunk, F.X. Gibbons. Mahwah, N.J.: Erlbaum, 1997. P. 25–61.

- 15. Kruglanski A.W., Mayseless O. Classic and current social comparison research: expanding the perspective // Psychological Bulletin. 1990. V. 108. № 2. P. 195–208.

- 16. Litt D.M., Stock M.L., Gibbons F.X. Adolescent alcohol use: Social comparison orientation moderates the impact of friend and sibling behavior // British Journal of Health Psychology. 2015. V. 20. № 3. P. 514–533.

- 17. Mair C. The Psychology of Fashion. Routledge, 2018.

- 18. McNeill L. S. Fashion and women’s self-concept: a typology for self-fashioning using clothing // Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 2018. Т. 22. №1. P. 82–98.

- 19. O’Brien K.S., Caputi P., Minto R., Peoples G., Hooper C., Kell S., Sawley E. Upward and downward physical appearance comparisons: Development of scales and examination of predictive qualities // Body Image. 2009. № 6. P. 201–206.

- 20. Schaefer L.M. The Development and Validation of the Physical Appearance Comparison Scale-Revised (PACS-R) // A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Department of Psychology, College of Arts and Sciences. University of South Florida. 2013.

- 21. Semerjian T., Stephens D. Comparison style, physical self-perceptions, and fitness among older women // Journal of Aging and Physical Activity. 2007. V. 15. № 2. P. 219–235.

- 22. Sun Y., Guo S. Predicting fashion involvement by media use, social comparison, and lifestyle: An interaction model // International Journal of Communication. 2017. Т. 11. P. 4559–4582.

- 23. Thompson J.K., Heinberg L.J., Altabe, M., Tantleff-Dunn S. Exacting Beauty. Washington DC: American Psychological Association. 1999.

- 24. Thompson J.K., Heinberg L., Tantleff S. The physical appearance comparison scale (PACS) // The Behavior Therapist. 1991. № 14. P. 174.

- 25. White J.B., Langer E.J., Yariv L., Welch J C., IV. Frequent social comparisons and destructive emotions and behaviors: The dark side of social comparisons // Journal of Adult Development. 2006. № 13. P. 36–44.

- 26. Wood J.V. What is social comparison and how should we study it? // Personality and social psychology bulletin. 1996. V. 22. № 5. P. 520–537.