- Код статьи

- S020595920017737-6-1

- DOI

- 10.31857/S020595920017737-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 42 / № 6

- Страницы

- 35-45

- Аннотация

Представлены результаты анализа связи показателей когнитивного развития и успешности освоения чтения в группах детей школьного возраста с типичным развитием и умственной отсталостью легкой степени (F70.0, МКБ — 10).В качестве показателей когнитивного развития рассматривается скорость переработки информации, зрительно-пространственная рабочая память и невербальный интеллект, а в качестве успешности освоения навыка чтения — темп чтения текстов. В исследовании приняли участие 212 учеников (39 % девочек), обучающихся в 1–9 классах образовательного учреждения, реализующего программы специальной (коррекционной) школы VIII вида, и общеобразовательной школы. Формирование выборки осуществлялось с помощью технологии подбора по критериям года обучения в школе, пола и семейной ситуации. Показано, что возрастные изменения успешности освоения чтения на протяжении обязательного школьного обучения характеризуются нелинейным паттерном у детей с типичным развитием и линейным — у детей с умственной отсталостью легкой степени. Различия между школьниками с типичным и атипичным развитием по темпу чтения увеличиваются с первого по седьмой год обучения в школе, а далее — с седьмого по девятый класс могут сокращаться. В ходе регрессионного анализа выявлены различия в прямых эффектах влияния невербального интеллекта, скорости переработки информации и зрительно-пространственной рабочей памяти на успешность освоения чтения в зависимости от типа психического развития и уровня школьного обучения. Медиационный анализ показал, что спецификой когнитивного функционирования может быть объяснено не более 17 % различий в успешности освоения чтения между школьниками с типичным и атипичным развитием.

- Ключевые слова

- чтение на родном языке, скорость переработки информации, зрительно-пространственная рабочая память, невербальный интеллект, типичное развитие, умственная отсталость легкой степени, школьный возраст, регрессионный анализ, медиационный анализ

- Дата публикации

- 16.12.2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 275

Высокий уровень освоения навыка чтения на родном языке является залогом успешного обучения в школе и неразрывно связан с образовательными достижениями во взрослом возрасте [1; 9; 17].В исследованиях сообщается, что высокие показатели сформированности навыка чтения в начальной школе не только способствуют росту успеваемости по всем дисциплинам, в том числе и по математике, на протяжении всего периода обучения, но и являются факторами, способными модулировать риски школьной неуспешности, связанные с низким социально-экономическим статусом семьи [9; 17].

В качестве показателей сформированности навыка чтения традиционно рассматриваются: темп чтения (количество прочитанных за одну минуту слов), способ (по буквам, по слогам, по слогам и словам или целыми словами), количество ошибок при чтении и степень понимания смысла почитанного текста. При этом, однако, отмечается, что все показатели тесно взаимосвязаны между собой, а темп чтения при контроле понимания смысла текста в наибольшей мере отражает уровень сформированности навыка чтения, “аккумулируя” и освоенный школьником способ чтения (r = 0.76; p

Формирование учебных навыков происходит на протяжении всего периода школьного обучения и оказывается неразрывно взаимосвязанным с процессами когнитивного функционирования [1; 18]. При этом проблема соотношения учебных достижений и когнитивного развития является актуальной не только в период начального обучения в школе, когда ребенок осваивает чтение, но и на протяжении основного общего образования, когда происходит активное применение навыка чтения в школе и вне школы для получения новых знаний.

Изучение показателей когнитивного функционирования, лежащих в основе индивидуальных различий в освоении учебных навыков и, как следствие, учебных достижений, связывается, прежде всего, со скоростью переработки информации, зрительно-пространственной рабочей памятью и интеллектом [1; 3; 14; 18]. В работах отмечается, что теснота этих связей меняется в ходе школьного обучения — от высокой на начальном уровне образования до слабой в старших классах [18]. Этот факт, как и специфика траекторий развития отдельных когнитивных функций на протяжении школьного возраста [3], подчеркивает необходимость изучения возрастных особенностей влияния когнитивных функций на успешность освоения чтения.

Согласно исследованиям, одним из самых существенных предикторов академических достижений, является интеллект, что подтверждается на различных возрастных и социокультурных выборках [1; 16; 18]. В частности, сообщается, что невербальный интеллект прямо пропорционально связан со скоростью чтения и с пониманием прочитанного текста [11], и эта связь с возрастом только усиливается [16].

Скорость переработки информации является тем когнитивным показателем, для которого в исследованиях получены, с одной стороны, прямые взаимосвязи с темпом чтения на родном языке [13] и сообщается о различиях по этому когнитивному показателю между группами с нарушениями в чтении различной степени [15], с другой стороны, указывается на отсутствие прямых связей на разных уровнях школьного обучения [1; 18].

Зрительно-пространственная рабочая память называется неотъемлемым фактором, способствующим успешному освоению навыков родного языка [7; 11]. Однако сообщается, что этот когнитивный показатель оказывается в различной мере связанным с разнообразными языковыми знаниями, умениями и навыками — от способа чтения и словарного запаса до грамматики [1; 5; 11].

Большинство исследований, направленных напоиск когнитивных основ успешности в освоении родного языка, выполняется на выборках респондентов с типичным развитием [1; 11]. Вместе с тем, включение в исследование школьников с атипичным развитием, в частности, с умственной отсталостью легкой степени, характеризующейся снижением когнитивного функционирования, открывает возможности анализа проблемы когнитивных ресурсов освоения языковых навыков.

Отмечается, что большинство детей с умственной отсталостью легкой степени в ходе специального обучения способны освоить навык чтения, что в дальнейшем открывает возможность использования устной речи в их повседневной жизни [5; 29]. Вместе с тем, анализ техники чтения, как правило, проводится на выборках школьников с типичным и атипичным развитием в период начального школьного обучения, когда навык чтениятолько формируется[5]. Отсутствие эмпирических данных об изменении темпоральных характеристик чтения на всем протяжении обязательного общего образования обуславливают необходимость анализа возрастных особенностей темпа чтения у детей с типичным и атипичным развитием при контроле когнитивного функционирования[1;2;4;20]. Кроме того, важно понять, являются ли стабильными различия в темпе чтения между школьниками с различным типом психического развития или эти различия могут сокращаться в ходе специальным образом организованного школьного обучения.

При этом остается открытым вопрос о том, за счет актуализации каких когнитивных ресурсов происходит освоение родного языка школьниками с атипичным развитием. Исследования подтверждают когнитивный “дефицит” у школьников с умственной отсталостью легкой степени, однако, подчеркивается что, наряду с респондентами с типичным развитием, атипично развивающиеся дети демонстрируют широкий диапазон вариативности по ряду когнитивных показателей [5−6].

Кроме того, у людей с атипичным развитием когнитивное функционирование может характеризоваться не только сниженным уровнем развития отдельных когнитивных показателей или их паттернов, но и качественно иной, менее дифференцированной, структурой взаимосвязей [4]. Этот результат свидетельствует о меньшей мощности когнитивного ресурса школьников с атипичным развитием для выполнения учебных задач и актуализирует проблему изучения эффектов непосредственного влияния когнитивных функций на успешность овладения навыком чтенияв зависимости от типа психического развития и уровня школьного обучения.

Целью настоящей работы является изучение связи когнитивного функционирования и успешности в освоении чтения на родном языке у детей школьного возраста с различными траекториями психического развития — при умственной отсталости легкой степени и типичном развитии.

В работе изучаются возрастные изменения темпа чтения, включая и возможный нелинейный характер этих изменений, при контроле когнитивных показателей у школьников с типичным и атипичным развитием. Также будут оценены различия между анализируемыми группами школьников по темпу чтения на всем протяжении обязательного общего образования — с первого по девятый год обучения в школе. Не менее важной задачей исследования является определение эффектов влияния когнитивных функций — скорости переработки информации, зрительно-пространственной рабочей памяти и невербального интеллекта — на темп чтения в зависимости от типа психического развития и уровня школьного обучения. Дополнительно будет оценена степень, в которой различия в успешности освоения чтения между детьми с типичным и атипичным развитием объясняются именно спецификой их когнитивного функционирования.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приняли участие 212 учеников (39% девочек), обучающихся в 1–9 классах 1) образовательного учреждения, реализующего программы специальной (коррекционной) школы VIII вида и 2) общеобразовательной организации.

Формирование выборки типично развивающихся школьников осуществлялось с помощью технологии подбора, что позволило проконтролировать, в том числе социальный статус семей. Согласно данной технологии каждому ученику с атипичным развитием из масштабной выборки типично развивающихся школьников научного проекта “Кросскультурное лонгитюдное исследование успешности в обучении” [18] был “подобран” ученик с типичным развитием по следующим критериям: а) год обучения в школе, б) пол ученика, в) полная или неполная семья, г) количество детей в семье, д) уровень образования матери.

Выборка школьников с типичным развитием включала 106 школьников, из них 55 младших школьников (1–4 класс; средний возраст 9,2; стандартное отклонение 1,1; 38,2 % девочек) и 51 подросток (5–9 класс; средний возраст 12,9; стандартное отклонение 1,4; 41,2 % девушек).

У 106 школьников коррекционной выборки был диагноз F70.0 “Умственная отсталость легкой степени” (МКБ — 10), поставленный территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. В последней группебыло 55 младших школьников (1–4 класс; средний возраст 9,6; стандартное отклонение 1,2; 38,2% девочек) и 51 подросток (5– 9 класс; средний возраст 13,5; стандартное отклонение 1,6; 41,2% девушек).

Методика и процедура исследования. Участие школьников осуществлялось только при наличии письменного информированного согласия родителей. Сбор данных о когнитивном развитии детей осуществлялся в индивидуальном порядке на территории общеобразовательной организации строго по разработанному протоколу под наблюдением исследователя. Каждый участник исследования выполнил компьютеризированные тестовые задания “Время реакции выбора” и “Последовательности” на персональном компьютере с 17" монитором, находясь в 60 см от экрана. Тест “Стандартные прогрессивные матрицы” заполнялся в печатном варианте. Сбор данных об успешности освоения чтения проводился в ходе индивидуальной проверки техники чтения. Анализ выполнен на основе обезличенных персональных данных с помощью статистического пакета “MPlus”.

Когнитивное развитие. Тест “Время реакции выбора” применялся для оценки скорости переработки информации [3]. В статистическом анализе используется показатель времени реакции только на правильные ответы. При этом меньшее значение времени реакции соответствует лучшему результату.

Тест “Последовательности” применялся для оценки зрительно-пространственной рабочей памяти [18]. В статистическом анализе используется показатель количества правильно воспроизведенных последовательностей.

Тест “Стандартные прогрессивные матрицы” применялсядля оценки невербального интеллекта. В статистическом анализе использовался показатель общего количества правильно выполненных заданий.

Успешность освоения чтения. Для оценки успешности освоения чтения на родном языке применялась проверка техники чтения текстов в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального и основного общего образования. Использовались произведения или фрагменты произведений К.Д. Ушинского (“Лиса Патрикеевна”, 1 класс), Г.А. Скребицкого (“Воришка”, 2 класс), Л.Н. Толстого (“Какая бывает роса на траве”, 3 класс), М.М. Пришвина (“Лягушонок”, 4 класс), Г.Х. Андерсена (“Снежная королева”, 5 класс), А. де Сент-Экзюпери (“Маленький принц”, 6 класс), А.С. Грина (“Алые паруса”, 7 класс), А.П. Чехова (“Ионыч”, 8 класс) и М.Ю. Лермонтова (“Герой нашего времени”, 9 класс).Фиксировался показатель темпа чтения (количество слов в 1 минуту) при контроле понимания смысла текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Описательная статистика.

В исследовании анализировались показатели когнитивного функционирования, а также успешность освоения чтения в группах школьников 1 — 9 классов с атипичным и типичным развитием.

В табл. 1 представлена описательная статистика по анализируемым показателям в группах детей с умственной отсталостью легкой степени (верхняя строка) и типичным развитием (нижняя строка).

Таблица 1. Описательная статистика для показателей когнитивного развития и успешности освоения чтения

| Показатель | Среднее значение | Стандартное отклонение | Минимум | Максимум |

| Невербальный интеллект | 22.04 | 9.35 | 5 | 43 |

| 39.19 | 9.01 | 11 | 60 | |

| Скорость переработки информации | 1.13 | 0.49 | 0.49 | 3.17 |

| 0.96 | 0.29 | 0.46 | 2.31 | |

| Зрительно-пространственная рабочая память | 2.06 | 1.79 | 0 | 6 |

| 3.56 | 1.85 | 0 | 8 | |

| Темп чтения | 41.94 | 27.94 | 0 | 101 |

| 97.75 | 30.39 | 33 | 174 |

В табл. 1 для показателя невербального интеллекта и зрительно-пространственной рабочей памяти указано количество правильных ответов по тестам “Последовательности” и “Стандартные прогрессивные матрицы” соответственно. Минимально и максимально возможные значения для показателя рабочей памяти составляют от 0 до 12, для невербального интеллекта — от 0 до 60. Для показателя скорости переработки информации указано среднее значение времени реакции на правильные ответы в секундах по тесту “Время реакции выбора”. Темп чтения рассчитывался как количество слов, прочитанных за 1 минуту.

Согласно табл. 1, лучшие средние значения по всем анализируемым показателям наблюдаются в группе школьников с типичным развитием. Максимальные значения всех анализируемых показателей выше у типично развивающихся школьников. Минимальные значения различаются только для показателей невербального интеллекта и темпа чтения с преимуществом детей с типичным развитием, для времени реакции различаются лишь на уровне сотых, а для зрительно-пространственной рабочей памяти не различаются вовсе.

Различия в когнитивном функционировании и успешности в освоении чтения.

В табл. 2 представлены результаты оценки значимости различий между школьниками с типичным и атипичным развитием по показателям когнитивного функционирования и темпу чтения.

Таблица 2. Результаты оценки значимости различий по показателям когнитивного развития и успешности освоения чтения

| Среднее значение (стандартная ошибка) | |||||

| Показатель | Атипичное развитие | Типичное развитие | Разница [95% Д.И.] | t-критерий | Размер эффекта |

| Невербальный интеллект | 22.04 (0.91) | 39.19 (0.88) | -17.15 [-19.65; -14.65] | -13.53*** | -1.87 |

| Скорость переработки информации | 1.13 (0.05) | 0.96 (0.03) | 0.17 [0.06; 0.28] | 2.99** | 0.42 |

| Зрительно-пространственная рабочая память | 2.08 (0.18) | 3.56 (0.18) | -1.52 [-2.02; -1.02] | -5.97*** | -0.83 |

| Темп чтения | 41.94 (2.77) | 97.75 (2.95) | -55.81 [-63.80; -47.82] | -13.77*** | -1.91 |

Примечание.***p

Представленные в табл. 2 результаты показали, что в большей степени различия между группами школьников с типичным и атипичным развитием выражены по невербальному интеллекту и темпу чтения, а наименьший размер эффекта типа умственного развития обнаружен для скорости переработки информации. Средние значения по анализируемым показателям свидетельствуют о преимуществе школьников с типичным развитием.

Возрастные изменения темпа чтения в ходе школьного обучения при контроле когнитивных функций.

В ходе регрессионного анализа были изучены возрастные изменения темпа чтения при контроле когнитивных показателей у школьников с типичным и атипичным развитием, а также была оценена разница между анализируемыми группами школьников по темпу чтения с 1 по 9 год обучения в школе.

В регрессионный анализ тип развития, год обучения, невербальный интеллект, скорость переработки информации и зрительно-пространственная рабочая память (в Z-баллах) вводились как независимые переменные. Темп чтения использовался как зависимая переменная. Анализ проводился, в том числе, с последовательным включением в качестве предикторов переменной “Год обучения2” для оценки возможного нелинейного характера возрастных изменений темпа чтения и переменной “Год обучения*Тип развития” для оценки характера изменений в различиях по темпу чтения между типичными и атипичными детьми на протяжении всего периода обязательного школьного обучения.

Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты анализа возрастных изменений темпа чтения при контроле когнитивных функций

| Переменные | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 |

| Константа | 32.45*** (4.89) | 23.83*** (5.93) | 35.40*** (7.39) |

| Тип развития (1 = типичное развитие) | 45.33*** (5.08) | 45.52*** (5.01) | 25.66** (9.12) |

| Год обучения | 4.08*** (0.85) | 10.84*** (2.84) | 3.36 (4.04) |

| Год обучения2 | -0.82* (0.33) | -0.3 (0.47) | |

| Невербальный интеллект | 7.12* (2.92) | 7.49* (2.88) | 6.63* (2.87) |

| Скорость переработки информации | -3.21 (2.31) | -1.88 (2.34) | -2.77 (2.34) |

| Зрительно-пространственная рабочая память | -0.52 (2.31) | -0.31 (2.28) | -0.41 (2.26) |

| Год обучения*Тип развития | 13.31* (5.30) | ||

| Год обучения2*Тип развития | -1.42* (0.64) | ||

| F-test (df) | 61.95 *** (5.194) | 54.06*** (6.193) | 42.42*** (8.191) |

| R 2 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |

Согласно табл. 3, модель с включением в качестве предикторов переменных “Невербальный интеллект”, “Скорость переработки информации”, “Зрительно-пространственная рабочая память”, “Год обучения*Тип развития” и “Год обучения2*Тип развития” лучше всего описывает данные, объясняя 64% дисперсии темпа чтения на протяжении школьного обучения. Обращает на себя внимание тот факт, что при контроле типа умственного развития и года обучения среди анализируемых когнитивных показателей только невербальный интеллект остается статистически значимым предиктором возрастных изменений темпа чтения.

Согласно значимым коэффициентам переменных “Год обучения*Тип развития” и “Год обучения2*Тип развития” различия между типичными и атипичными школьниками по темпу чтения увеличиваются от 1 до 7 год обучения, далее с 7 по 9 год обучения в школе этиразличия могут уменьшаться.

Эффекты влияния когнитивных функций на темп чтения в зависимости от типа развития и уровня школьного обучения.

В ходе регрессионного анализа была проведена оценка эффектов влияния когнитивных функций на темп чтения у школьников с типичным и атипичным развитием в зависимости от уровня школьного обучения.

Регрессионный анализ проводился для каждого из анализируемых когнитивных показателей — невербального интеллекта, скорости переработки информации и зрительно-пространственной рабочей памяти. Была создана переменная “Уровень обучения”, принимающая значение “0”, если школьник обучается на начальном уровне общего образования (1–4 класс), и значение “1”, если ученик обучается в средней школе (5–9 класс). В ходе анализа протестированы следующие модели:

Модель 1с включением в качестве предикторов типа развития, уровня обучения и трех когнитивных показателей;

Модель 2 с дополнительным включением переменной двойного взаимодействия “Когнитивный показатель*Тип умственного развития”, чтобы уточнить, изменяется ли эффект данного когнитивного показателя для школьников с разным типом развития;

Модель 3 с дополнительным включением переменной тройного взаимодействия “Когнитивный показатель*Тип умственного развития*Уровень обучения”, чтобы оценить различия в эффекте данного когнитивного показателя у школьников с различным типом развития на разных уровнях обучения.

Невербальный интеллект

В табл. 4 представлены результаты регрессионного анализа для невербального интеллекта.

Таблица 4. Результаты анализа эффекта влияния невербального интеллекта на темп чтения

| Переменные | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 |

| Константа | 41.67*** (4.01) | 38.83*** (4.21) | 41.98*** (5.79) |

| Тип развития (1 = типичное развитие) | 42.13*** (5.09) | 41.89*** (5.05) | 36.35*** (7.10) |

| Уровень обучения (1 = основной уровень) | 14.69*** (4.09) | 13.82*** (4.08) | 8.80 (7.36) |

| Скорость переработки информации | -4.87* (2.30) | -5.64* (2.31) | -5.72* (2.34) |

| Зрительно-пространственная рабочая память | 0.10 (2.36) | 0.01 (2.34) | 0.21 (2.35) |

| Невербальный интеллект | 8.40** (2.96) | 3.12 (3.93) | 4.10 (5.51) |

| Невербальный интеллект*Тип развития | 10.17* (5.01) | 10.41 (7.11) | |

| Невербальный интеллект *Уровень обучения | -0.76 (7.26) | ||

| Уровень обучения* Тип развития | 13.77 (10.65) | ||

| Невербальный интеллект *Тип развития *Уровень обучения | -5.24 (10.51) | ||

| F-test(df) | 57.36*** (5.194) | 49.26*** (6.193) | 32.87*** (9.190) |

| R2 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |

Согласно табл. 4, в модели 2 коэффициент переменной двойного взаимодействия “Невербальный интеллект*Тип развития” является статистически значимым (p

В модели 3 (с тройным взаимодействием) все переменные взаимодействия оказываются незначимыми, что свидетельствует об отсутствии изменений эффекта невербального интеллекта на темп чтения в зависимости от уровня обучения и типа умственного развития школьников.

Скорость переработки информации.

Аналогичным образом регрессионный анализ проводился для скорости переработки информации. Согласно результатам, в модели 2 коэффициент переменной двойного взаимодействия “Скорость переработки информации*Тип развития” является статистически значимым(p

Анализ коэффициентов переменной “Скорость переработки информации” для каждой группы школьников показал, что связь между скоростью переработки информации и темпом чтения была значима только для детей с типичным развитиемна начальном уровне общего образования. Для школьников с атипичным развитием, обучающимся и в начальной, и средней школе, связи скорости переработки информации с темпом чтения не обнаружено.

Зрительно-пространственная рабочая память.

Согласно результатам регрессионного анализа для зрительно-пространственной рабочей памяти, эффект влияния этого когнитивного показателя на темп чтения оказывается статистически незначимым для групп школьников с типичным и атипичным развитием, обучающихся на разных уровнях общего образования (p > 0.05).

Когнитивные функции как медиатор связи типа развития и успешности в освоении чтения.

В ходе медиационного анализа оценивалась степень, в которой различия по темпу чтения между детьми с типичным и атипичным развитием объясняются именно спецификой когнитивного функционирования. В качестве предиктора рассматривался тип умственного развития, а в качестве зависимой переменной — темп чтения. Медиаторами выступили скорость переработки информации, зрительно-пространственная рабочая память и невербальный интеллект. Анализ стандартной ошибки и значимости непрямого эффекта произведен с помощью метода бутсрэппинга (количество подвыборок — 50).

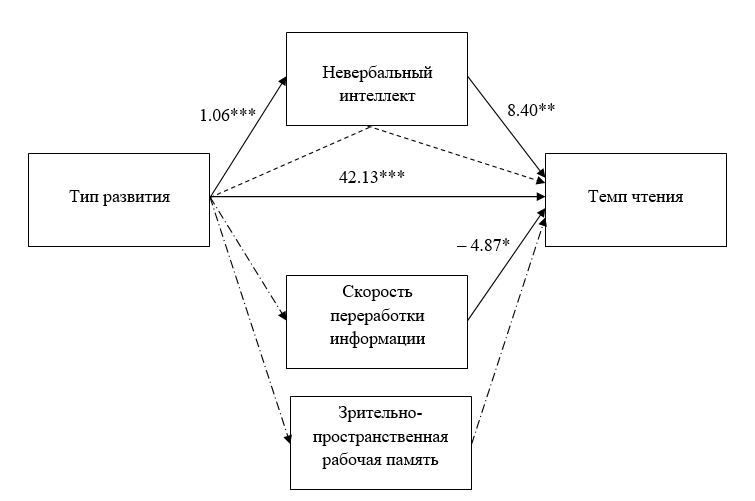

На рис. 1 представлена диаграмма прямых и косвенных эффектов влияния типа развития на успешность освоения чтения, где прямые статистически значимые эффекты обозначены прямой линией, статистически значимые косвенные эффекты — пунктирной линией, а незначимые пути — линией “точка и тире”. Указаны путевые коэффициенты, значимые на уровне***p

Согласно рассчитанным в ходе медиационного анализа размерам прямых и косвенных эффектов, единственным статистически значимым медиатором связи между типом развития и темпом чтения является невербальный интеллект. Анализ показал, что 17 % различий в успешности освоения чтения между школьниками с типичным развитием и умственной отсталостью легкой степени объясняется различиями в когнитивном функционировании, а точнее — невербальным интеллектом. При этом важно подчеркнуть, что при контроле невербального интеллекта ни скорость переработки информации, ни зрительно-пространственная рабочая память не объясняют различий в успешности освоения чтения между школьниками с типичным и атипичным развитием.

Рис. 1.Связи типа развития и темпа чтения через когнитивные функции

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В исследовании проводился анализ связи когнитивного функционирования и успешности освоения навыка чтения в группах детей школьного возраста с различными траекториями психического развития — при умственной отсталости легкой степени и типичном развитии.

Между анализируемыми группами школьниками выявлены различия по темпу чтения с преимуществом детей с типичным развитием: размер эффекта составляет 47%дисперсии темпорального показателя сформированности навыка чтения. Этот ожидаемый результат согласуется с результатами имеющихся исследований, где сообщается также о смещении диапазона вариативности темпа чтения в группе детей с умственной отсталостью к меньшим значениям[5;19].

В ходе регрессионного анализа показаны различия в возрастных изменениях темпа чтения между типично и атипично развивающимися школьниками при контроле когнитивных функций. Так, на протяжении школьного возраста изменения темпа чтения у школьников с умственной отсталостью легкой степени носят линейный характер со слабо выраженным прогрессом. При этом прирост темпа чтения от года к году школьного обучения у детей с умственной отсталостью легкой степени оказывается статистически незначимым. Напротив, возрастные изменения темпа чтения у школьников с типичным развитием характеризуются нелинейным паттерном, с увеличением темпа с первого до седьмого года школьного обучения и некоторым снижением с седьмого до девятого класса. Снижение темпа чтения в подростковом возрасте может быть связано с низкой актуализацией навыка чтения вслух на основном уровне образования, а также возрастными изменениями мотивационной сферы в отношении академических достижений [8]. Соответственно, различия между школьниками с типичным и атипичным развитием увеличиваются в ходе школьного обучения вплоть до седьмого класса, а далее на восьмом и девятом годах обучения могут сокращаться. Полученные результаты свидетельствуют, что при контроле типа психического развития и года школьного обучения среди анализируемых когнитивных показателей только невербальный интеллект остается статистически значимым предиктором возрастных изменений темпа чтения, подтверждая ведущую роль в динамике индивидуальных учебных достижений [19; 20].

Среди когнитивных функций наименьшие различия между школьниками с типичным и атипичным развитием получены для скорости переработки информации — лишь 4% дисперсии этого когнитивного показателя объясняется типом психического развития. Этот результат согласуется с исследованиями, в которых приводятся данные об индивидуальных и групповых “когнитивных” профилях при умственной отсталости и сообщается о широком диапазоне вариативности по ряду когнитивных признаков [8;10]. Согласно настоящему исследованию, минимальные значения скорости переработки информации практически совпадают (0,46 и 0,49), подтверждая, что “быстрые” дети присутствуют как в группе школьников с типичным развитием, так и с умственной отсталостью легкой степени. Совпадение минимумов (0 правильно выполненных заданий) характерно и для зрительно-пространственной рабочей памяти в группах школьников с типичным и атипичным развитием, но различия средних значений оказываются более существенными — на уровне 15 % дисперсии. Наибольшие различия обнаружены для невербального интеллекта, по которому типом психического развития объяснено 45 % дисперсии. Эти различия, полученные на выборке российских школьников, подтверждаются результатами метаанализа исследований, в котором зафиксирован наибольший когнитивный “дефицит” у школьников, испытывающих трудности с освоением чтения, по показателям зрительно-пространственной рабочей памяти и интеллекта [12].

В ходе регрессионного анализа оценки прямых эффектов влияния когнитивных функций на темпоральные характеристики навыка чтения выявлена зависимость от типа психического развития и уровня обучения в школе. Так, невербальный интеллект оказывается тесно связанным с темпом чтения только у школьников с типичным развитием на всем протяжении школьного обучения — и на начальном, и на основном уровне образования, что подтверждается в исследованиях на различных возрастных, культурных и социальных группах [1; 5; 11; 16]. Скорость переработки информации является значимым предиктором темпа чтения также для школьников с типичным развитием, но лишь на начальном уровне обучения, когда навык чтения только формируется [5; 13]. Согласно результатам настоящего исследования, зрительно-пространственная рабочая память не влияет на темп чтения у школьников, как с типичным, так и с атипичным развитием на всем протяжении школьного обучения.

В ходе медиационного анализа рассчитано, что спецификой когнитивного функционирования может быть объяснено не более 17 % различий между школьниками с типичным и атипичным развитием по темпу чтения. При этом единственным медиатором связи между типом психического развития и темпоральными характеристиками сформированности навыка чтения выступает невербальный интеллект.

Следует особо отметить, что не выявлено прямых эффектов влияния когнитивных функций на изменение темпа чтения у школьников с умственной отсталостью легкой степени в период школьного обучения. Этот факт может свидетельствовать о наличии более сложных, например, косвенных путей влияния. В исследованиях когнитивных основ успешности в школьном обучении, в частности, сообщается о высоком функциональном весе связи скорости переработки информации с академическими достижениями через невербальный интеллект [18]. Возможность наличия косвенных связей между отдельными когнитивными признаками и успешностью освоения навыка чтения может характеризовать качественно иную организацию когнитивной сферы лиц с умственной отсталостью легкой степени и диктует необходимость дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ

Возрастные изменения успешности освоения чтения на протяжении обязательного школьного обучения характеризуются нелинейным паттерном у детей с типичным развитием и линейным, без статистически значимого прироста темпа от года к году, — у детей с умственной отсталостью легкой степени. Различия между школьниками с типичным и атипичным развитием по темпу чтения увеличиваются с первого по седьмой год обучения в школе, а далее с седьмого по девятый класс могут сокращаться за счет снижения темпа у детей с типичным развитием.

Среди показателей когнитивного функционирования наименьшие различия между школьниками с типичным развитием и умственной отсталостью легкой степени получены по скорости переработки информации, что может быть использовано в качестве индивидуально-психологического ресурса при организации обучения детей с атипичным развитием.

Выявлены различия в прямых эффектах влияния когнитивных функций на успешность освоения навыка чтения в зависимости от типа психического развития и уровня школьного обучения. Невербальный интеллект прямо пропорционально связан с темпом чтения только у школьников с типичным развитием на всем протяжении обязательного школьного обучения. Скорость переработки информации является значимым предиктором темпа чтения также для школьников с типичным развитием, но лишь на начальном уровне обучения. Зрительно-пространственная рабочая память не влияет на темп чтения у школьников с типичным и атипичным развитием на всем протяжении школьного обучения.

Спецификой когнитивного функционирования может быть объяснено не более 17 % различий в успешности освоения чтения между школьниками с типичным и атипичным развитием. В качестве медиатора связи между типом психического развития и темпоральными характеристиками сформированности навыка чтения выступает невербальный интеллект.

Библиография

- 1. Вербицкая Л.А., Зинченко Ю.П., Малых С.Б., Тихомирова Т.Н. Когнитивные основы успешности обучения русскому языку: кросскультурное исследование // Вопросы психологии. 2017. № 1. C. 26–40.

- 2. Стребелева Е.А., Закрепина А.В. Развитие речи и обучение альтернативной коммуникации первоклассников с умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2017. №5. С. 9–19.

- 3. Тихомирова Т.Н., Кузьмина Ю.В., Малых С.Б.Траектории развития скорости переработки информации в младшем школьном возрасте: лонгитюдное исследование // Психологический журнал. 2020. Т.41. №2. С.26–38.

- 4. Тихомирова Т.Н., Малых А.С. Когнитивное функционирование и успешность освоения русского языка на основном уровне общего образования: взаимосвязи при умственной отсталости легкой степени и типичном развитии // Теоретическая и экспериментальная психология. 2019. Т. 12. № 4. С. 24–40.

- 5. Тихомирова Т.Н., Малых А.С., Квашенникова Н.А., Быковская Т.С., Кондратьева Н.В. Когнитивные ресурсы успешности обучения русскому языку детей младшего школьного возраста с атипичным и типичным развитием // Теоретическая и экспериментальная психология. 2018. Т. 11. №3. С. 63–79.

- 6. BergeronR., &FloydR.G. Broadcognitiveabilitiesofchildrenwithmentalretardation: Ananalysis of group and individual profiles // American Journal on Mental Retardation. 2006. V. 111(6). P. 417–432.

- 7. Clemens N.H., Hsiao Y.Y., Lee K., Martinez-Lincoln A., Moore C., Toste J., & Simmons L. The differential importance of component skills on reading comprehension test performance among struggling adolescent readers //Journal of learning disabilities. 2020.P. 0022219420932139.

- 8. Gnambs T., & Hanfstingl B. The decline of academic motivation during adolescence: An accelerated longitudinal cohort analysis on the effect of psychological need satisfaction // Educational Psychology. 2016. V. 36(9).P. 1691–1705.

- 9. Herbers J.E., Cutuli J.J., Supkoff L.M., Heistad D., Chan C.K., Hinz E., & Masten A.S. Early reading skills and academic achievement trajectories of students facing poverty, homelessness, and high residential mobility // Educational Researcher. 2012. V. 41(9). P. 366–374.

- 10. Hudson A., Koh P.W., Moore K.A., & Binks-Cantrell E. Fluency interventions for elementary students with reading difficulties: a synthesis of research from 2000–2019 // Education Sciences. 2020. V.10(3). P. 52.

- 11. Johann V., Könen T., & Karbach J. The unique contribution of working memory, inhibition, cognitive flexibility, and intelligence to reading comprehension and reading speed // Child Neuropsychology. 2020. V. 26(3). P. 324–344.

- 12. Kudo M.F., Lussier C.M., & Swanson H.L. Reading disabilities in children: A selective meta-analysis of the cognitive literature // Research in developmental disabilities. 2015. V. 40. P. 51–62.

- 13. Liu N., Zhao J., Huang C., Xing X., Lu S., & Wang Z. Predicting early reading fluency based on preschool measures of low‐level visual temporal processing: A possible mediation by high‐level visual temporal processing skills // Infant and Child Development. 2021. V. 30(2). P. e2211.

- 14. Luo D., Thompson L.A. & Detterman D.K. The criterion validity of tasks of basic cognitive processes // Intelligence. 2006. V. 34(1). pp. 79–120.

- 15. Moll K., Göbel S.M., Gooch D., Landerl K., & Snowling M.J. Cognitive risk factors for specific learning disorder: Processing speed, temporal processing, and working memory // Journal of learning disabilities. 2016. V. 49(3). P. 272–281.

- 16. Peng P., Wang T., Wang C., & Lin X. A meta-analysis on the relation between fluid intelligence and reading/mathematics: Effects of tasks, age, and social economics status // Psychological Bulletin. 2019. V. 145(2). P. 189.

- 17. Sparks R.L., Patton J., Murdoch A. Early reading success and its relationship to reading achievement and reading volume: Replication of ‘10 years later’ //Reading and Writing. 2014. V. 27(1). P. 189–211.

- 18. Tikhomirova T., Malykh A., Malykh S. Predicting Academic Achievement with Cognitive Abilities: Cross-Sectional Study across School Education //Behavioral Sciences. 2020. V. 10(10). P.158.

- 19. van Tilborg A., Segers E., van Balkom H., & Verhoeven L. Predictors of early literacy skills in children with intellectual disabilities: A clinical perspective // Research in Developmental Disabilities. 2014. V. 35(7). P. 1674–1685.

- 20. van Wingerden E., Segers E., van Balkom H., & Verhoeven L. Cognitive and linguistic predictors of reading comprehension in children with intellectual disabilities // Research in developmental disabilities. 2014. V. 35(11). P. 3139–3147.