- Код статьи

- S020595920011080-4-1

- DOI

- 10.31857/S020595920011080-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 41 / № 5

- Страницы

- 49-62

- Аннотация

Представлены результаты исследования соотношения развития символических функций, модели психического и интеллектуального развития в дошкольном возрасте. Проверялась гипотеза о сопряженности уровня интеллектуального развития и развития модели психического с пониманием и использованием дошкольниками символических средств в игре и рисовании. Для исследования развития символических функций были разработаны задачи, позволяющие проанализировать успешность использования и понимания детьми символических средств в игре и рисовании. Развитие модели психического оценивалось при помощи двух батарей задач, охватывающих ее основные компоненты: распознавание эмоций, понимание ситуативных и ментальных причин эмоций, визуальной перспективы, намерений, неверных мнений и обмана. Для тестирования уровня интеллектуального развития использовалась методика Д. Векслера для дошкольного и младшего школьного возраста. В исследовании приняли участие 60 детей двух возрастных групп — 3–4 года и 5–6 лет. Корреляционный анализ показал возрастную вариативность связей между развитием символических функций, аспектами модели психического и отдельными интеллектуальными способностями. С возрастом изменялись связи между интеллектом и символическими функциями: от связей между невербальными способностями и использованием символических средств к связям между вербальными способностями и пониманием символических средств в игре и рисовании. Также с возрастом усиливалась связь между отдельными аспектами модели психического и способностью к символизации. Результаты моделирования на основе структурных уравнений указывают на опосредующую роль модели психического в воздействии интеллекта и возраста на развитие символических функций.

- Ключевые слова

- модель психического, символические функции, психометрический интеллект, развитие игры и рисования, символическая игра, дошкольный возраст

- Дата публикации

- 13.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 16

- Всего просмотров

- 943

Как развиваются символические функции в онтогенезе? П. Смит на примере символической игры описывает три возможных “сценария” взаимосвязи символических функций и позитивных изменений в психическом развитии в детском возрасте [29]. Первая точка зрения соответствует позиции Л.С. Выготского о рассмотрении символизации (в том числе и в игре) как необходимой основы для развития высших психических функций [1]. С точки зрения теории Ж. Пиаже, символическая игра является скорее показателем нового этапа развития, закономерным когнитивным достижением, которое свидетельствует о переходе на качественно новый уровень развития, но не является его причиной [5]. Третья позиция, которой придерживается сам Смит, заключается в том, что символическая игра действительно может способствовать позитивным изменениям в развитии ребенка, но наряду с другими когнитивными функциями. Развитие символических функций — речи, игры, рисования предполагает становление метакогнитивных способностей, позволяющих оперировать с представляемыми объектами. Но и способность к модели психического также относится к метакогнитивным функциям, поскольку оперирует ментальные моделями разной степени сложности.

Развитие символизации рассматривается в неизменной связи с развитием модели психического. Модель психического — это способность понимания собственных ментальных состояний и ментальных состояний других людей. Эта способность представляет собой систему ментальных репрезентаций о психическом, собственном и других людей, что позволяет понимать психические состояния других и прогнозировать их поведение [6, 7, 9]. М. Томаселло предполагает, что с раннего возраста дети воспринимают других людей как агентов, обладающих намерениями и через имитацию и распознавание намерений, они овладевают способами использования символических средств для обозначения определенных объектов [32].

Понимание ментальных состояний, как и способность к символизации, предполагает переход от реальности к ментальным представлениям, что дает основание предполагать наличие связей в их развитии. Результаты современных исследований указывают на множественность и когерентность разных линий развития в онтогенезе [21, 22]. Детального анализа также требует изучение вклада интеллектуальных способностей в реализацию символических функций для создания общей ментальной модели и ее развития в критическом для когнитивного развития возрасте.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО

В ранних исследованиях поиска взаимосвязей развития символических функций и модели психического были выявлены корреляции между показателями развития символической игры и отдельными аспектами модели психического. Уровень развития символической игры (количество эпизодов игры, умение договариваться с партнером по игре, принятие на себя роли) был связан с пониманием неверных мнений, способностью различать видимое и реальное, способностью принять точку зрения другого [11, 28]. При этом, в лонгитюдных исследованиях развития символической игры и модели психического были получены противоречивые результаты. В одном случае, дети, имеющие более высокий уровень развития модели психического по сравнению со своими сверстниками, оказывались и более успешными в символической игре [18], в то время, как в другом — именно принятие на себя роли в игре предсказывало в дальнейшем более успешное выполнение задач на модель психического [33].

Результаты исследования также показали необходимость понимания намерений для успешного использования и понимания символических средств в игре и рисовании [12–14, 24]. Было установлено, что трехлетние понимали различия символических (эпизоды символической игры) от несимволических действий и при имитации символических действий намного чаще смотрели на взрослого, что расценивалось как необходимость понимания его намерений [24]. В исследовании понимания собственной символической продукции маленьких детей просили нарисовать два похожих рисунка карандашами разного цвета: воздушный шарик с ниточкой и леденец на палочке. После непродолжительной отвлекающей деятельности даже трехлетние дети безошибочно узнавали нарисованный предмет, что предполагает, что они понимают рисунки как символы объектов, ориентируясь на цвет карандаша как на маркер намерения нарисовать тот или иной предмет [12].

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Результаты исследований, посвященных взаимосвязи общих когнитивных способностей и символических функций весьма противоречивы, что может быть связано как с различием методик оценки интеллекта, так и с различием критериев символической деятельности в игре и рисовании, применяемых разными авторами. В ранних исследованиях символической игры была выявлена связь интеллекта с параллельной и совместной символической игрой, но не с одиночной [19, 25]. Э. Лиллард с коллегами в своем обзоре исследований влияния символической игры на психическое развитие детей трактуют результаты этих исследований как доказательство взаимосвязи способности вовлекать других в игру и уровня интеллекта, но не связи символических функций и интеллектуального развития [22].

Дальнейшие корреляционные исследования либо не обнаруживали связи между символической игрой и уровнем интеллектуального развития [20, 23], либо демонстрировали только связи показателей интеллекта и отдельных характеристик игры [10, 16]. Аналогичные противоречивые результаты были показаны в исследованиях влияния игры на интеллектуальное развитие: только в единичных работах был выявлен позитивный эффект [27, 30, 31].

Взаимосвязь когнитивного развития и символических функций также изучалась в исследованиях рисования. Результаты формирующего эксперимента [2] показали взаимосвязь между символическим опосредованием в рисовании (выбор рисунка, соответствующего ситуации, изображенной на картинке) и диалектическим мышлением у детей дошкольного возраста.

Таким образом, на данный момент нет убедительных доказательств, что понимание и использование символических средств в игре и рисовании играют причинную роль в развитии понимания ментальных состояний и когнитивном развитии, но нет и убедительных результатов об их обратной связи. Тем не менее, результаты корреляционных исследований говорят о связи символических функций с показателями интеллектуального развития и модели психического. Нас интересуют, будут ли выявлены различия в связях символических функций, модели психического и интеллектуального развития в разных возрастных группах (3–4 года и 5–6 лет). Поскольку исследования развития модели психического указывают на возраст 4–5 лет, как критический для становления данной способности [подробнее см.: 7, 9], выявление возрастных изменений взаимосвязей в период становления модели психического дает возможность проверить ее опосредующую роль в соотношении символических функций и интеллектуальных способностей на всем периоде дошкольного возраста.

Цель исследования состоит в том, чтобы идентифицировать различия в соотношении символических функций с моделью психического и психометрическим интеллектом у детей 3–4 и 5–6 лет, а также определить роль модели психического в отношениях между интеллектуальным развитием и символическими функциями в дошкольном возрасте.

Общей гипотезой работы было предположение о неравномерности и нелинейности взаимодействий модели психического, интеллекта и символических функций, изменяющих систему метакогнитивного развития в дошкольном возрасте.

Частные гипотезы:

Гипотеза 1. Символические функции у детей 3–4 и 5–6 лет связаны с разными аспектами модели психического и психометрического интеллекта.

Гипотеза 2. Модель психического опосредует отношения между символическими функциями и психометрического интеллекта в дошкольном возрасте.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приняли участие 60 детей, из них 30 детей 3–4 лет (16 девочек, от 40 до 59 месяцев, M = 46 мес.) и 30 детей 5–6 лет (15 девочек, от 61 до 87 месяцев, M = 71 мес.).

Методы исследования. Для оценки успешности использования символических средств в рисовании была разработана задача, в которой детям предлагалось выполнить предметный рисунок и рисунок по рассказу. Для предметного рисунка ребенку предлагалось выбрать одну из 5 игрушек (мяч, домик, машинка, собака, кукла) и нарисовать ее. Оценивался выбор предмета, стадия развития рисунка по Ж. Люке (каракули, случайный, интеллектуальный или визуальный реализм), а также уровень схемы (от 0 — не распознается до 4 — предмет легко распознается, изображение представлено в трехмерном пространстве). Для рисунка по рассказу читалась короткая история, описывающая радостное или грустное событие с участием двух героев. Ребенку предлагалось нарисовать что-то одно, что, по его мнению, в этом рассказе самое главное. Кроме уровня схемы и стадии развития рисунка, оценивался также содержание рисунка (от 0 — произвольный рисунок, до 3 — переданы отношения между героями). Таким образом, мы получали оценки по четырем отдельным показателям, которые в дальнейшем суммировались в общий показатель “Использование символических средств в рисовании” (согласованность показателей по коэффициенту Альфа-Кронбаха: α = .77).

Для оценки понимания символических средств в рисовании детям предъявлялось 6 предметных рисунков сверстников, выполненных по образцам, которые использовались для оценки символических средств (мяч, домик, машинка, собака, кукла). Респондентам необходимо было определить, что нарисовано. Ответы оценивались от 0 до 2 баллов, по степени близости к названию, которое было дано автором рисунка. Баллы, полученные по результатам распознавания 6 рисунков, суммировались (α = .72).

При разработке задачи для оценки использования символических средств в игре мы стремились предоставить ребенку такую игровую ситуацию, которая бы не ограничивала его конкретным типом игры и позволяла использовать всевозможные средства символизации. Такая игровая ситуация задавалась с помощью мультфильма, в котором показывались действия с предметом. После просмотра ребенку предлагалось поиграть как в мультфильме, с игрушкой, действия с которой он только что наблюдал. Потом дети самостоятельно выбирали один из трех наборов предметов-заместителей. Каждый набор включал три предмета, соответствующих каждому из действий с игрушкой, показанных в мультфильме. Соответственно, содержание наборов было идентичным, но предлагаемые предметы-заместители в разной степени отличались по размеру и внешнему сходству от реальных предметов. Первый набор представлял собой миниатюрные копии реальных предметов, что четко определяло его символическое значение, но затрудняло возможность функционального использования, т. к. игрушка была гораздо больше миниатюры. Использование этих предметов не требовало от ребенка навыков предметного замещения, однако, невозможность в полной мере совершить с ними необходимое действие требовало символизации этого действия. Второй набор был создан при использовании объемных фигур, соответствующих по форме реальным предметам и с изображением его перспектив с каждой стороны. Размеры этих предметов соответствовали необходимым, для манипуляции с основной игрушкой. В этом случае значение предмета заместителя задано не явно, но обозначено, при этом символизация действия с этим предметом облегчается, за счет соответствия по размеру. Третий набор включал в себя абстрактные предметы, полностью функционально соответствующие реальным, но их символическое значение было не определено и должно было задаваться самим ребенком.

Оценивались качество предмета-заместителя, уровень символизации действий (от 0 — действия проигрываются полностью до 2 баллов — действия отмечаются символически), точность значения предметов и действий, имитация и развитие сюжета (от 0 — играет в свою игру до 3 баллов — повторяет увиденное в мультфильме, развивая сюжет), вербальное и звуковое сопровождение (от 0 — играет молча, до 2 баллов — комментирует свои действия, объясняя их значение). Полученные по каждому показателю баллы суммировались в общий показатель (α = .72).

Оценка понимания символических средств в игре требовала создания такой ситуации, которая, во-первых, была бы максимально приближена к реальным условиям, когда ребенок наблюдает за игрой своего сверстника, во-вторых, была бы сопоставима с оценкой использования символических средств. Стимульный материал разрабатывался с опорой на первую часть методики “Использование символических средств в игре”. Он совпадал по основным характеристикам с тем, в который дети уже играли, но за основу был взят незнакомый сюжет. При помощи этих материалов было записано два видео, на которых с игрушкой разыгрывалось три действия, каждое из которых совершалось с предметами-заместителями, имеющими разную степень сходства с обозначаемым. От ребенка требовалось назвать каждое из действий. Вначале предъявлялось первое видео, в котором действие с предметом кратко обозначалось. Если ребенок называл хотя бы одно действие неверно, ему предъявлялось второе видео, где действие проигрывалось в развернутой форме. Понимание свернутого действия с абстрактным предметом оценивалось в 6 баллов, с символическим изображением предмета — 4 балла, с миниатюрной копией предмета — 2 балла. В том случае, когда ребенок способен был распознать действие только в развернутой форме, оценка снижалась вдвое. Полученные в задании баллы суммировались (α = .75).

Для изучения развития модели психического у детей дошкольного возраста использовалась батарея задач “Модель психического”, разработанная Т. Хатчинсон с коллегами [17] и “Модель психического. Детский вариант”, разработанный Е.А. Сергиенко и Е.И. Лебедевой [8]. По результатам оценки успешности решения отдельных задач для каждого ребенка были выделены следующие показатели: распознавание эмоций, понимание ситуативных и ментальных причин эмоций, понимание визуальной перспективы, понимание намерений и понимание неверных мнений и обмана.

Оценка интеллектуального развития детей проводилась с помощью теста Векслера для дошкольного и младшего школьного возраста [3].

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

План анализа был следующий: 1. Провести описательный анализ показателей отдельных задач модели психического и символических функций для возрастных групп и выборки в целом. 2. Оценить корреляционные взаимосвязи показателей модели психического, символических функций и интеллекта в возрастных группах. 3. Провести тестирование теоретической модели влияния интеллектуального развития и модели психического на развитие символических функций для всей выборки.

Описательный анализ и корреляционный анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS 23.0; для тестирования теоретической модели использовалась статистическая процедура моделирования структурными уравнениями с помощью приложения AMOS 23.0. Оценка достоверности отличия корреляций от 0 осуществлюсь с использованием критического корреляционного подхода, сравнивая выборочный коэффициент корреляции при уровне значимости .05. Критическое значение для каждой возрастной группы было равно .361. Таким образом, коэффициенты корреляции, меньше данного значения не рассматривались как достоверные. Оценка максимального правдоподобия (Maximum-Likelihood estimation) использовалась для исследования прямых и опосредующих эффектов влияния интеллекта и возраста на символические функции через модель психического с помощью бутстрапа с включением 200 случаев.

Исследование выполнено аспиранткой Н.А. Королевой под руководством Е.А. Сергиенко.

РЕЗУЛЬТАТЫ

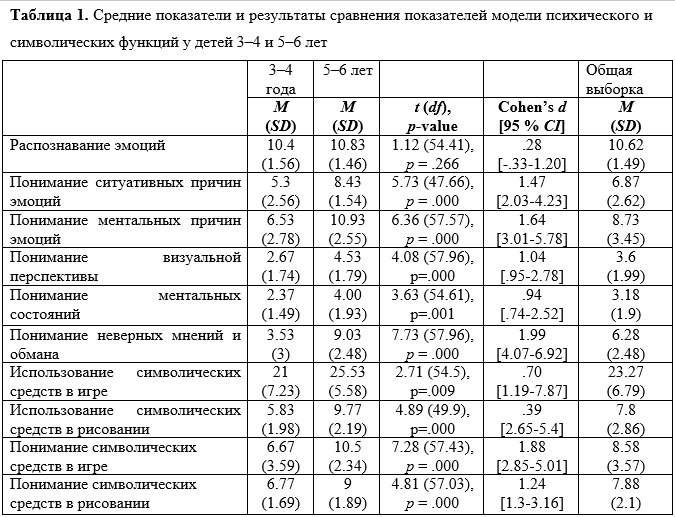

Межгрупповое сравненные результатов выполнения задач на оценку модели психического детьми и понимание символических средств в игре и рисовании 3–4 и 5–6 лет показало статистически значимые различия с большим размером эффекта (табл. 1). Сравнение успешности использования символических средств хоть и показало достоверные различия, однако величина эффекта оказалось небольшой для рисования и средней для игры. Полученные результаты свидетельствуют о развитии модели психического и символических функций в дошкольном возрасте.

Примечание. М — среднее, SD — стандартное отклонение, t — значение критерия Стьюдента, df — количество степеней свободы, p-value — уровень значимости, Cohen’s d — размер эффекта d Коэна, CI — доверительный интервал.

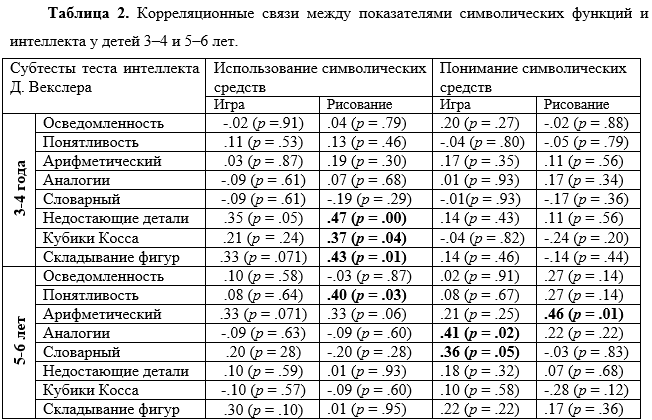

Корреляционный анализ показал, что в раннем дошкольном возрасте интеллектуальные способности связаны только с использованием символических средств (как в игре, так и в рисовании), но не с пониманием (табл. 2). Способность символически изобразить в рисунке, как видимый объект, так и сюжет или героя рассказа связано как способностью детей интегрировать из частей единое целое при отсутствии эталона, образа предмета (“Складывание фигур” r = .43, p = .02, z = 2.2), так и с аналитическими способностями ребенка, предполагающими процесс расчленения фигуры на составляющие ее элементы (“Кубики Косса”: r = .37, p = .04, z = 2.32). Для успешного использования символических средств в рисовании и в игре при выборе набора игрушек, которые бы, с одной стороны позволяли совершать необходимые игровые действия, а с другой — сохраняли бы видимое соответствие с набором из мультфильма, необходим достаточный уровень развития зрительного внимания и умения замечать основные детали (“Недостающие детали” и использование символических средств в рисовании r = .47, p = .01).

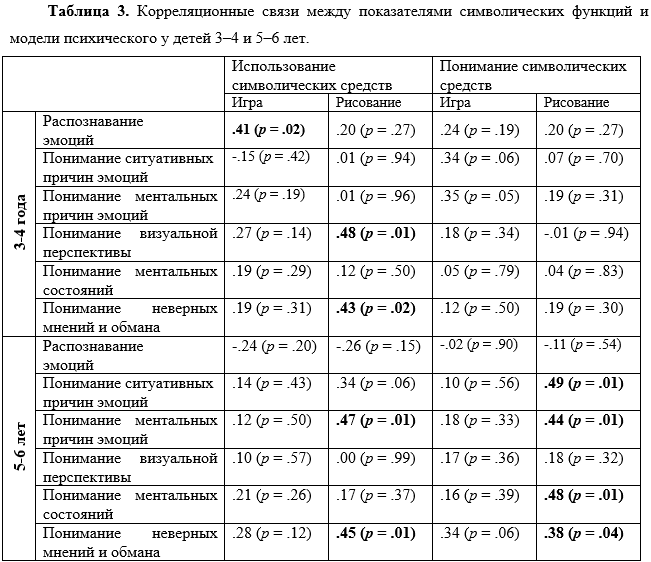

Если рассмотреть картину взаимосвязей между символическими функциями, интеллектуальным развитием и моделью психического в целом, то можно увидеть интересную тенденцию: в раннем дошкольном возрасте отдельные аспекты модели психического, также как и интеллектуальные способности, связаны только с использованием символических средств в игре и рисовании (распознавание эмоций и игра r = .41, p = .03; понимание визуальной перспективы и рисование r = .48, p = .01; понимание неверных мнений / обмана и рисование r = .42, p = .02). Вероятно, уровень развития модели психического в этом возрасте не дает возможность в распознавании символической деятельности в рисунке и игре учитывать намерения и другие ментальные состояния других людей, что подтверждается, в целом, неуспешным распознаванием рисунков и игровых действий других детей.

В старшем дошкольном возрасте складывается иная картина: результаты исследования показали роль вербального интеллекта в понимании и использовании символических средств в рисовании и в игре (табл. 2). Интересно, что для успешного понимания игры сверстников, их действий с предметами-заместителями в игре, имеющими как большую, так и меньшую символизацию необходимо развитие уровня обобщения и способность свободно оперировать словами родного языка, дефинитивное мышление (“Аналогии” r = .41, p = .02 и “Словарный” r = .36, p = .05). В то время, как для распознавания предметных и сюжетных рисунков своих сверстников важными оказываются способности сравнения, сопоставления, умения ментально оперировать символами (“Арифметический” r = .46, p = .01).

Успешность символизации в собственном рисунке оказалась связана со способностью строить умозаключения на основе практических знаний и опыта, понимание социально приемлемых способов поведения (“Понятливость” r = .40, p = .03). Можно предположить, что способность к символизации в рисовании у детей 3–4 лет и детей 5–6 лет, по-видимому, имеет под собой разные основания. Если для детей младшего возраста значимыми являются способность представить себе образ предмета, то для старших детей — это некоторые знания о поведении людей, о том, как поступать в той или иной проблемной ситуации.

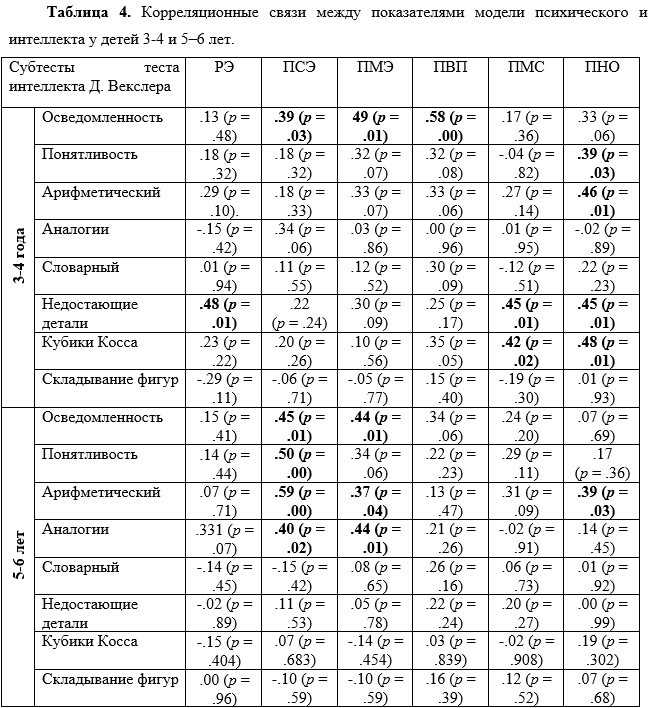

Рассматривая картину взаимосвязей в целом, мы можем заключить, что в старшем дошкольном возрасте модель психического становится связана не только с использованием, но и с пониманием символических средств. В этом возрасте ключевые аспекты модели психического — понимание ментальных состояний (r = .48, p = .01) и понимание неверных мнений и обмана (r = .38, p = .04) — оказываются связанными с пониманием символических средств в рисовании. Понимание символических средств в рисовании достоверно взаимосвязано также с пониманием ситуативных (r = .49, p = .01) и ментальных (r = .44, p = .01) причин эмоций, в то время как использование символических средств в рисовании – с пониманием ментальных причин эмоций (r = .47, p = .01) и пониманием неверных мнений и обмана (r = .45, p = .01). Связи как символических функций, так и модели психического именно с вербальными интеллектуальными способностями предположительно говорят о становлении модели психического и символизации как тесно взаимосвязанных структур и о опосредованном участие интеллекта в более старшем возрасте в развитии символизации (табл. 2 и 4).

Таким образом, анализ сопряженности символических функций и психометрического интеллекта указывает на изменение роли интеллектуальных способностей в развитии символических функций в дошкольном возрасте. Если в раннем дошкольном возрасте только использование символических средств связано с интеллектуальными способностями, то с возрастом интеллектуальные способности, как и модель психического, начинают играть роль и в понимании детьми символических средств в рисовании и игре. Также с возрастом происходит увеличение взаимосвязей между отдельными способностями модели психического и способности к символизации в игре.

Открытыми остаются вопросы: что же действительно определяет понимание и использование символических средств детьми дошкольного возраста? Каков вклад в развитие символических функций в рисовании и игре общих интеллектуальных способностей и модели психического детей? Рассматривая результаты гетерохронности взаимосвязи символических функций и интеллектуального развития как обоснование теоретической модели взаимосвязи этих способностей, а также увеличение связей между моделью психического и символическими функциями с возрастом, нам кажется оправданной идея об опосредующей роли модели психического во вкладе когнитивных способностей на развитие символических функций.

Рис. 1. Модель соотношения символических функций, модели психического и психометрического интеллекта в дошкольном возрасте (рядом со стрелками показаны стандартизированные коэффициенты регрессионных связей)

Для проверки гипотезы об опосредующей роли модели психического была построена модель (рис. 1), в которой возраст и общий коэффициент интеллекта выступали в качестве независимых переменных, модель психического — в качестве посредника, а символические функции — в качестве зависимой переменной. Причинно-следственные связи между переменными представлены в соответствии с результатами, полученными на предыдущем этапе исследования и нашими теоретическими предположениями. Исходя из критериев проверки согласия модели, можно утверждать, что теоретическая модель отражает структуру эмпирических данных.

Каждая латентная переменная модели была протестирована с помощью конфирматорного факторного анализа. Проверка критериев согласия модели свидетельствует о приемлемом соответствии моделей исходным данным (Модель психического: CMIN/DF =.98; CFI = .1.0; RMSEA = .00; PCLOSE = .37; Символические функции: CMIN/DF =.99; CFI = .1.0; RMSEA = .00; PCLOSE = .44).

Включение индикаторов понимания эмоций, ментальных состояний, визуальной перспективы и понимания неверных мнений и обмана в переменную “модель психического” обусловлено как теоретическими предпосылками, поскольку данные переменные являются ключевыми показателями развития модели психического для детей дошкольного возраста, так и статистическими процедурами, обеспечивающими приемлемое согласие модели эмпирическим данным.

Относительно небольшое количество участников исследования не позволило выделить нам интеллектуальное развитие в латентную переменную с набором индикаторов, поэтому мы ввели независимую переменную, отражающую коэффициент общего интеллекта в соответствии с тестированием участников исследования по тесту интеллекта Д. Векслера. Коэффициент интеллекта высчитывался по 8 субтестам (по 4 субтестам вербальной и невербальной серии), которые показали наибольшие связи с показателями способности к символизации по результатам корреляционного анализа (табл. 2).

Для проверки значимости влияния переменных модели психического, интеллекта и возраста на использование и понимание символических средств в игре и рисовании нами были рассмотрены стандартизированные коэффициенты регрессионных связей между основными переменными (рис.1).

Результаты анализа свидетельствуют о положительном влиянии возраста участников и уровня интеллектуального развития на модель психического в дошкольном возрасте. Высокий коэффициент регрессионной связи модели психического и символических функций, вероятно, объясняется опосредующим влиянием интеллектуального развития (β = .29, р = .004) и возрастной динамики (β = .90, р = .003) на понимание и использование символических средств в игре и рисовании. Это подтверждает наше предположение о том, что модель психического является важным медиатором связи между интеллектуальными способностями и символическими функциями в дошкольном возрасте.

Мы обратились к модели полной, а не частичной медиации именно из-за изменений взаимосвязей между интеллектуальными способностями с символическими функциями и моделью психического с возрастом. Корреляционный анализ показал, что с возрастом взаимосвязи между интеллектом и символическими функциями изменяются от связей между невербальными способностями и использованием символических средств к связям между вербальными способностями и пониманием символических средств в игре и рисовании. В то же время количество взаимосвязей между моделью психического и символическими функциями с возрастом увеличивается, также как и в случае с интеллектом, переходя от взаимосвязей с использованием символических средств к связям с пониманием символических средств в игре и рисовании. Увеличение количества корреляционных связей между символическими функциями и моделью психического с возрастом, а также совместное изменение связей между символическими функциями, моделью психического и интеллектом подтверждает наше предположение о том, что модель психического является медиатором воздействий интеллекта и возрастных изменений на символические функции в дошкольном возрасте.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В исследовании был поставлен вопрос о соотношении в развитии символических функций, модели психического и интеллектуальных способностей в дошкольном возрасте.

Результаты моделирования структурными уравнениями продемонстрировали, что влияние интеллекта на развитие символических функций в игре и рисовании опосредовано способностью модели психического в дошкольном возрасте. Для того чтобы объяснить структуру этих связей, нам необходимо обратится к возрастной динамике развития способностей к символизации и пониманию ментального мира других людей. С возрастом увеличивается успешность в использовании и понимании символических средств в игре и рисовании: старшие дошкольники понимают “свернутые” символические игровые действия своих сверстников, успешнее распознают их рисунки, точнее символизируют объекты и вербальную информацию в рисунках, способны воспроизводить игровые действия с символическими объектами, а не с точными копиями предметов. С возрастом также дети лучше понимают намерения, лучше распознают и приписывают другим людям ментальные состояния для прогнозирования и объяснения их поведения [4].

Поскольку интеллектуальные способности (способности к категоризации, анализу и синтезу, наименования объектов) необходимы как для использования, так и для понимания символизации в рисовании и игре, но именно с развитием модели психического возрастает успешность символизации в дошкольном возрасте и именно понимание намерений, приписывание и распознавание ментальных состояний других людей делает возможным понимание символических изображений в рисунках (отталкиваясь от предполагаемого намерения рисовавшего) и символических действий в игре.

Подтверждением наших данных могут служить результаты экспериментов имитации игровых и неигровых действий [24], где была показана необходимость распознавания ментальных состояний для успешного использования и понимания символических средств в игре. Исследования Т. Каллаган [13, 14] также указывают на необходимость способностей к категоризации и пониманию намерений другого при символическом опосредовании (выборе предмета, соотносящегося с изображением). Успешность соотнесения рисунка с объектом коррелировало с успешностью создания рисунка, необходимого для выбора объекта (отображение в рисунке отличительных черт объекта), что говорит о том, что для успешного понимания и использования символических средств в рисовании необходимо развитие понимания намерений и способности к категоризации.

Результаты формирующего эксперимента [2] также показали взаимосвязь между символическим опосредованием в рисовании (выбор рисунка, соответствующего ситуации, изображенной на картинке) и диалектическим мышлением у детей дошкольного возраста. Представляется, что данная связь, обнаруживая до и после обучающих занятий по символическому опосредованию, может означать, что способность к символизации и способность к категоризации, анализу, сопоставлению и обобщению развиваются совместно в дошкольном возрасте.

Еще одним подтверждением когерентности развития символических функций, интеллекта и модели психического может служить исследование, где были обнаружены взаимосвязи между ментальным вербальным возрастом и символической игрой для детей дошкольного возраста с типичным развитием и общими расстройствами развития, но не для детей с аутизмом [26]. Вероятно, что при дефицитарности развития модели психического, все связи между отдельными когнитивными способностями распадаются.

В заключение следует сказать, что в данном исследовании впервые рассмотрена общая картина соотношения способностей к символизации, пониманию ментального мира и интеллектуальных способностей в дошкольном возрасте. Предположение об опосредующей роли модели психического во влиянии интеллектуальных способностей на развитие символических функций подтвердилось. Это означает, что способность символизировать и понимать символьные обозначения игровых действий и рисунков с необходимостью обусловлена не только базовыми когнитивными способностями, но и способностью приписывать и распознавать ментальные состояния других людей, что дает возможность воспринимать символическую деятельность как намеренное действие других людей. Было показано своеобразие паттернов вовлеченности способностей к пониманию ментального мира и интеллекта в разные компоненты символической деятельности на протяжении дошкольного возраста.

ВЫВОДЫ

1. Существуют возрастные различия связей модели психического и символических функций. В возрасте 5–6 лет развитие модели психического становится важным фактором, обеспечивающим понимание и использование символических средств в рисовании, тогда как в 3–4 года развитие этой способности связано с использованием символических средств в игре и рисовании.

2. Вклад психометрического интеллекта в развитие символических функций изменяется с возрастом. В возрасте 34 года невербальные интеллектуальные способности являются важным фактором, обеспечивающим развитие символических функций в рисовании и игре, тогда как в 5–6 лет этим фактором становятся вербальные интеллектуальные способности.

3. Воздействие психометрического интеллекта на развитие символических функций в игре и рисовании опосредовано способностью модели психического в дошкольном возрасте.

4. Метакогнитивная система претерпевает в дошкольном периоде реорганизацию: от взаимодействия невербального интеллекта, недифференцированной модели психического и использование символических средств к возрастанию роли вербального интеллекта, опосредованной дифференцированной моделью психического, что обуславливает понимание символических средств в игре и рисовании.

К ограничениям данного исследования относятся небольшой размер выборки, а также отсутствие стандартизации процедуры оценки развития символических функций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции значимые при p ≤ .05

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции значимые при p ≤ .05

Примечание. РЭ — распознавание эмоций, ПСЭ — понимание ситуативных причин эмоций, ПМЭ — понимание ментальных причин эмоций, ПВП — понимание визуальной перспективы, ПМС — понимание ментальных состояний, ПНО — понимание неверных мнений и обмана. Полужирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции значимые при p ≤. .05 и p ≤ .001.

Библиография

- 1. Выготский Л.С. Проблемы детской и возрастной психологии. Собрание сочинений. М.: Педагогика, 1984.

- 2. Веракса Н.Е., Коконцева Е.В., Символ как средство диалектического мышления старших дошкольников // Вестник РГГУ. Серия “Психологические науки”. 2014. № 20 (142). С. 63–76.

- 3. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. Санкт-Петербург: Питер, 2006.

- 4. Королева Н.А., Сергиенко Е.А. Генезис соотношения модели психического и символических функций в дошкольном возрасте // Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 52. С. 9. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 10.01.2020).

- 5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 1969.

- 6. Сергиенко Е.А. Модель психического как интегративное понятие в современной психологии // Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 54. С. 7. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 10.01.2020).

- 7. Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Модель психического в онтогенезе человека. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009.

- 8. Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Королева Н.А. Разработка теста “Модель психического. Детский вариант” // V Международная научная конференция “Психология индивидуальности”: сборник материалов / А.С. Елисеенко. М.: Литературное агентство “Университетская книга”, 2015. С. 157–158.

- 9. Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Уланова А.Ю. Модель психического – способность понимания мира людей // Разработка понятий современной психологии / Отв. ред. Е. А. Сергиенко, А. Л. Журавлев. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2018. С. 269–342.

- 10. Смирнова Е.О., Веракса А.Н., Бухаленкова Д.А., Рябкова И.А. Связь игровой деятельности дошкольников с показателями познавательного развития // Культурно-историческая психология. 2018. Т. 14. № 1. P. 4–14.

- 11. Astington J. W., Jenkins J. M. Theory of mind development and social understanding //Cognition & Emotion. 1995. Т. 9. №. 2–3. P. 151–165.

- 12. Bloom P., Markson L. Intention and analogy in children's naming of pictorial representations // Psychological Science. 1998. V. 9. №. 3. P. 200–204.

- 13. Callaghan T. C. Early understanding and production of graphic symbols //Child development. 1999. V. 70. №. 6. P. 1314–1324.

- 14. Callaghan T. C. Factors affecting children's graphic symbol use in the third year: Language, similarity, and iconicity //Cognitive Development. 2000. V. 15. №. 2. P. 185–214.

- 15. Callaghan T. C., Rankin M. P. Emergence of graphic symbol functioning and the question of domain specificity: A longitudinal training study // Child development. 2002. V. 73. №. 2. P. 359–376.

- 16. Cole D., La Voie J. C. Fantasy play and related cognitive development in 2-to 6-year-olds // Developmental Psychology. 1985. V. 21. №. 2. P. 233–240.

- 17. Hutchins T.L., Bonazinga L.A., Prelock P.A., Taylor R.S. Beyond false beliefs: The development and psychometric evaluation of the Perceptions of Children’s Theory of Mind Measure—Experimental Version (PCToMM-E) // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2008. V. 38. №. 1. P. 143–155.

- 18. Jenkins J. M., Astington J. W. Theory of mind and social behavior: Causal models tested in a longitudinal study // Merrill-Palmer Quarterly. 2000. V. 4. № 2. P. 203–220.

- 19. Johnson J.E. Relations of divergent thinking and intelligence test scores with social and nonsocial make believe play of preschool children // ETS Research Bulletin Series. 1976. №. 1. P. 1-16.

- 20. Johnson J.E., Ershler J., Lawton J.T. Intellective correlates of preschoolers' spontaneous play // The Journ. of General Psychology. 1982. V. 106. №. 1. P. 115–122.

- 21. Lillard A.S. Pretend play skills and the child's theory of mind // Child development. 1993. V. 64. №. 2. P. 348–371.

- 22. Lillard A.S. Lerner M.D., Hopkins E.J., Dore R.A., Smith E.D., Palmquist C.M. The impact of pretend play on children's development: A review of the evidence // Psychological bulletin. 2013. V. 139. №. 1. P. 1–34.

- 23. Peisach E., Hardeman M. Imaginative play and logical thinking in young children // The Journ. of genetic psychology. 1985. V. 146. №. 2. P. 233–248.

- 24. Rakoczy H., Tomasello M., Striano T. Young children know that trying is not pretending: a test of the “behaving-as-if” construal of children's early concept of pretense // Developmental Psychology. 2004. V. 40. №. 3. P. 388–399.

- 25. Rubin K.H., Maioni T.L. Play preference and its relationship to egocentrism, popularity and classification skills in preschoolers // Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development. 1975. V. 21. №. 3. P. 171–179.

- 26. Rutherford M. D., Rogers S. J. Cognitive underpinnings of pretend play in autism //Journ. of Autism and Developmental Disorders. 2003. V. 33. №. 3. P. 289–302.

- 27. Saltz E., Dixon D., Johnson J. Training disadvantaged preschoolers on various fantasy activities: Effects on cognitive function and impulse control // Child Development. 1977. V. 48. № 2. P. 367–380.

- 28. Schwebel D.C., Rosen C.S., Singer J.L. Preschoolers' pretend play and theory of mind: The role of jointly constructed pretence // British Journ. of Developmental Psychology. 1999. V. 17. №. 3. P. 333–348.

- 29. Smith P. K. Children and play. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.

- 30. Smith P. K., Dalgleish M., Herzmark G. A comparison of the effects of fantasy play tutoring and skills tutoring in nursery classes // International Journ. of Behavioral Development. 1981. V. 4. №. 4. P. 421–441.

- 31. Stavrou P. D. The Development of Emotional Regulation in Pre-Schoolers: The Role of Sociodramatic Play // Psychology. 2019. V. 10. №. 1. P. 62–78.

- 32. Tomasello M. Having intentions, understanding intentions, and understanding communicative intentions // Developing theories of intention: Social understanding and self-control / Ed. by P.D. Zelazo, J.W. Astington, D.R. Olson. N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1999. P. 63–75.

- 33. Youngblade L.M., Dunn J. Individual differences in young children's pretend play with mother and sibling: Links to relationships and understanding of other people's feelings and beliefs //Child Development. 1995. V. 66. №. 5. P. 1472–1492.